„Bevor es die Nummer gab, gab es einen Namen: Aron Löwi.

Fünf Tage in Auschwitz und eine Fotografie, die seine Peiniger überlebt hat.

Erinnern heißt widerstehen.“

Wer war Aron Löwi?

Aron Löwi war ein jüdischer Kaufmann aus Zator, einer kleinen Stadt in Polen. Am 5. März 1942 wurde sein Name auf eine Nummer reduziert: 26406. Aus dem Gefängnis in Tarnów nach Auschwitz überstellt, war er 62 Jahre alt — alt genug, um ein erfülltes Leben gekannt zu haben, jung genug, um noch auf Frieden zu hoffen. Er starb fünf Tage später, am 10. März 1942.

Was die Fotografien aussagen

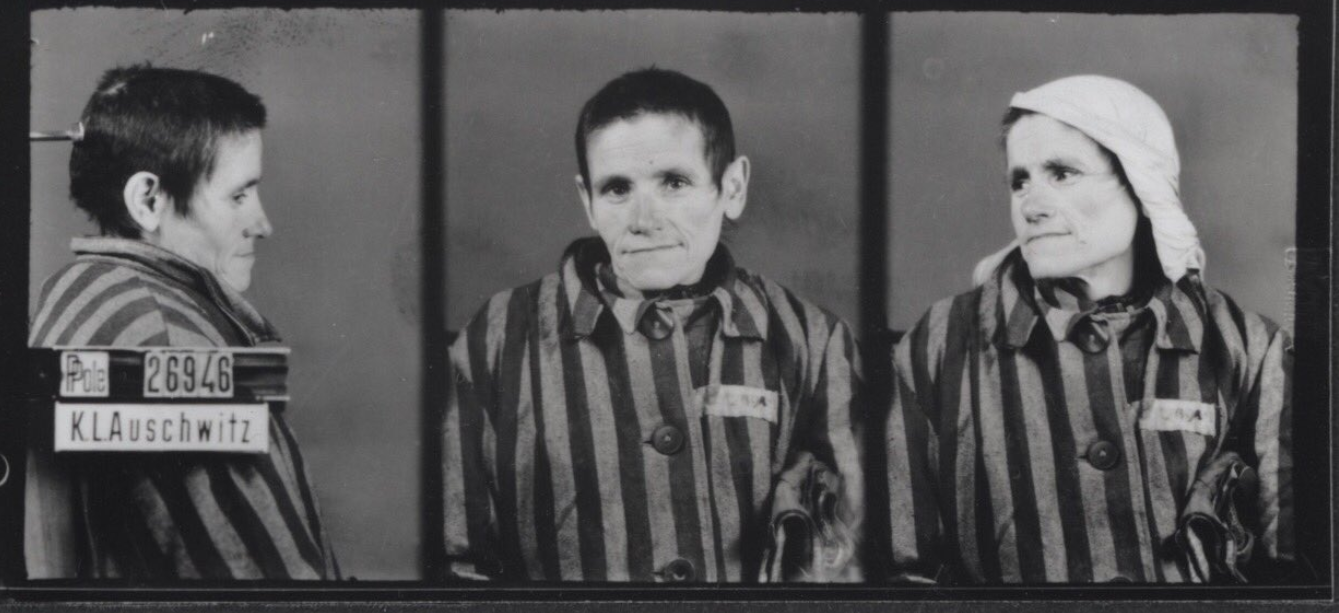

Die drei Porträts (Frontal-, Profil- und Dreiviertelansicht) folgen dem Protokoll des Erkennungsdienstes des Lagers, des Identifizierungsdienstes.

Auf Arons gestreifter Jacke erkennt man die von der SS vorgeschriebenen dreieckigen Abzeichen:

- Gelb zur Kennzeichnung der jüdischen Identität;

- Rot für die Kategorie „politisch“.

In vielen Fällen wurden diese Dreiecke übereinandergelegt, sodass ein zweifarbiger sechszackiger Stern entstand — ein System, das Häftlinge durch Farben und Kategorien entpersönlichte und klassifizierte.

In seinen eingefallenen Augen, in den noch sichtbaren Blutergüssen lesen wir Fassungslosigkeit, Erschöpfung und jene Form stillen Widerstands angesichts des Unvorstellbaren. Die Aufnahmefotos wurden in dem Moment gemacht, als die Köpfe geschoren, persönliche Gegenstände eingezogen und ein Name durch eine Nummer ersetzt wurde.

Fünf Tage, eine einzige Zeile im Register

Eine Registerseite vom 10.03.1942 belegt die administrative Erfassung von Aron Löwi. Wie bei so vielen anderen: kein Grab, kein Abschied — nur eine knappe Zeile in einem Heft und ein paar Fotografien. Frühe Todesfälle — oft innerhalb der ersten Woche — waren häufig: Hunger, Kälte, Krankheit, Gewalt.

Porträts als Beweis — und als Wiedergutmachung

Das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau bewahrt heute Zehntausende von Registrierungsfotografien auf — nur ein Bruchteil des Gesamtbestands, der beim Rückzug der Nazis zerstört wurde. Restaurierungs- und Kontextualisierungsprojekte wie Faces of Auschwitz geben jenen, die die Bürokratie des Mordens zu Codes reduziert hatte, wieder ein Gesicht, eine Biografie, eine Stimme.

Diese Bilder sind gerichtsfeste Beweise, aber auch moralische Dialoge: Sie zwingen uns hinzusehen, zu benennen und die Person hinter der gestreiften Uniform zu erkennen. Jedes Mal, wenn wir den Namen Aron Löwi aussprechen, scheitert die Maschine, die vorgab, ihn auslöschen zu können, von Neuem.

Warum weiter hinschauen?

Weil die Fotografie diejenigen, die sie machten, überlebt hat.

Weil Erinnerung länger dauert als Hass.

Weil Gedenken eine Form des Widerstands ist — ein Weg, Aron Löwi und so vielen anderen das zurückzugeben, was ihnen gewaltsam genommen wurde: ihre Menschlichkeit.