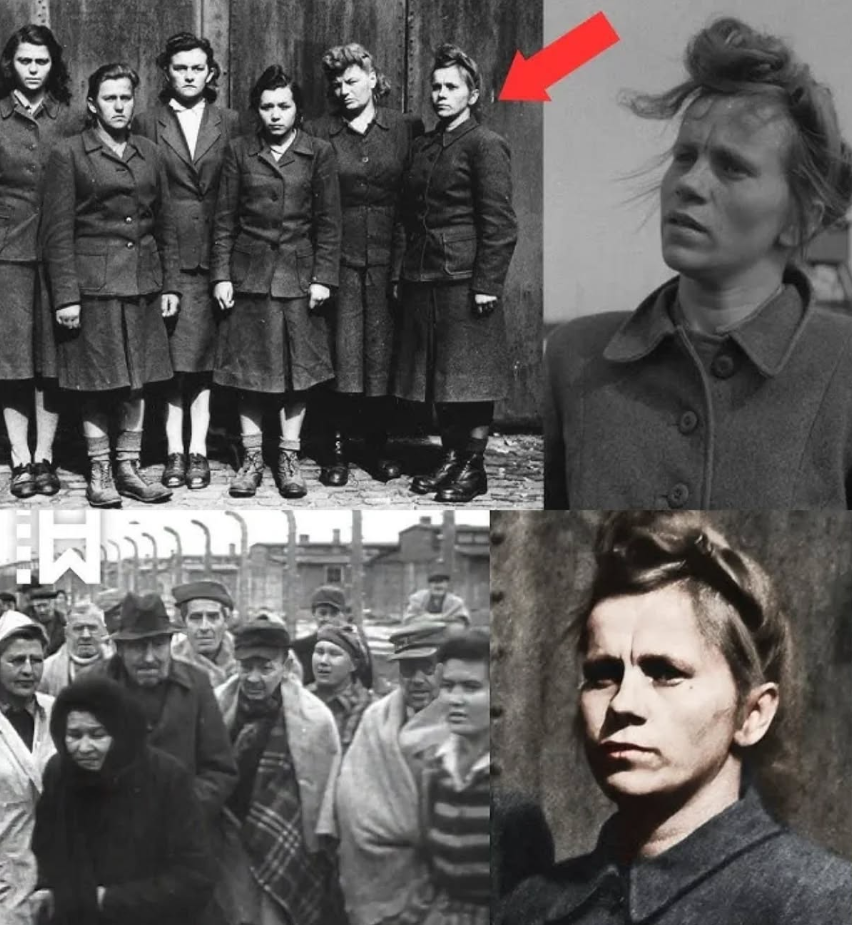

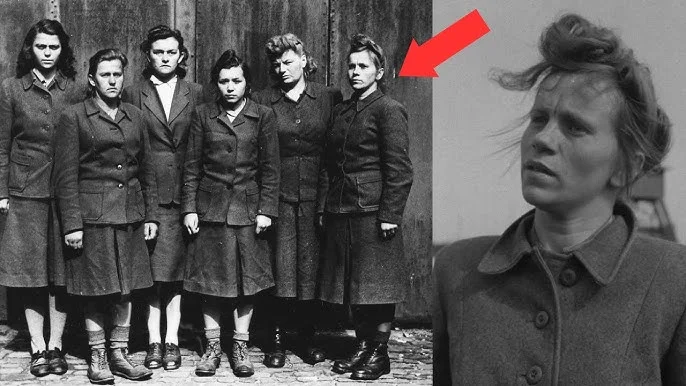

Elisabeth Volkenrath (1919–1945) war während des Zweiten Weltkriegs in mehreren nationalsozialistischen Konzentrationslagern als Aufseherin tätig, darunter Ravensbrück, Auschwitz und Bergen-Belsen. Ihr Handeln trug zum Leid der Gefangenen bei und führte 1945 zu ihrer Verurteilung im Belsen-Prozess. Sie wurde wegen Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt und am 13. Dezember 1945 gehängt. Diese Analyse, basierend auf Prozessakten und historischen Quellen, bietet einen objektiven Überblick über ihre Beteiligung an den Lagern und dem Gerichtsverfahren und dient Bildungszwecken, um die Verantwortlichkeit im Holocaust zu verstehen.

Frühes Leben und Eintritt ins Lagersystem

Elisabeth Volkenrath wurde am 5. September 1919 geboren. Sie begann ihren Dienst 1941 als Aufseherin im Konzentrationslager Ravensbrück, einem der Hauptlager für weibliche Gefangene. Im März 1942 wurde sie nach Auschwitz im besetzten Polen verlegt, wo sie zu einer leitenden Aufseherin aufstieg. Historische Aufzeichnungen der Gedenkstätte Auschwitz belegen, dass sie am täglichen Betrieb, einschließlich der Gefangenenaufsicht, beteiligt war.

Service at Auschwitz

In Auschwitz bekleidete Volkenrath Führungspositionen und war an der Selektion und der Lagerverwaltung beteiligt. Zeugenaussagen von Überlebenden in Nachkriegsprozessen schilderten, wie sie strenge Disziplin durchsetzte. Die Bedingungen in Auschwitz waren entsetzlich: Zwischen 1940 und 1945 wurden dort über 1,1 Millionen Häftlinge inhaftiert, und etwa eine Million starben durch Gaskammern, Zwangsarbeit, Hunger und Krankheiten.

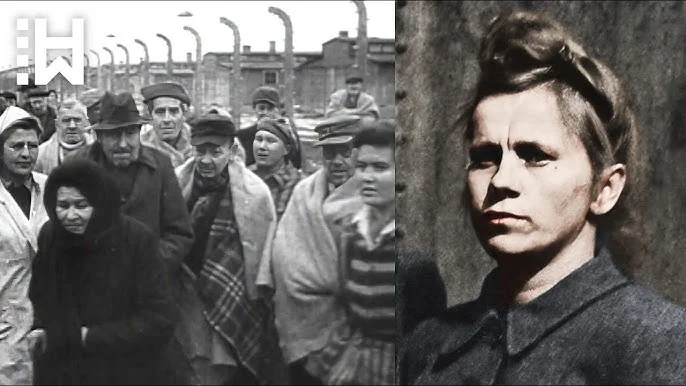

Transfer nach Bergen-Belsen

Im Januar 1945, als sich die sowjetischen Truppen Auschwitz näherten, wurde Volkenrath nach Bergen-Belsen verlegt, wo sie am 5. Februar eintraf. Sie diente unter Kommandant Josef Kramer bis zur Befreiung des Lagers durch britische Streitkräfte am 15. April 1945. Bergen-Belsen beherbergte bei der Befreiung über 60.000 Gefangene, von denen in den letzten Monaten etwa 13.000 an Typhus und Hunger starben. Zeugen berichteten von anhaltenden Misshandlungen, darunter Schlägen, selbst nach Kriegsende.

Volkenrath gehörte zu denen, die kurz nach der Befreiung zusammen mit Kramer und Johanna Bormann gefangen genommen wurden.

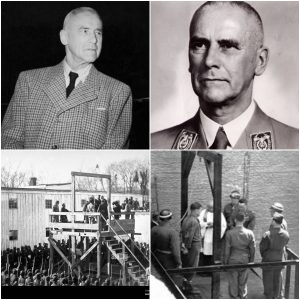

Der Belsen-Prozess

Der Belsen-Prozess, der vom 17. September bis zum 30. November 1945 in Lüneburg stattfand, befasste sich mit 45 ehemaligen Mitarbeitern von Bergen-Belsen, Auschwitz und anderen Konzentrationslagern. Organisiert von den britischen Militärbehörden, behandelte er Kriegsverbrechen wie Misshandlungen und Tötungen.

Volkenrath wurde der Beteiligung an Selektionen für die Gaskammern in Auschwitz und an Misshandlungen in Bergen-Belsen beschuldigt. Sie bestritt, außer Ohrfeigen Waffen eingesetzt zu haben, und behauptete, nur geringfügig beteiligt gewesen zu sein. Über 100 Zeugen, darunter Überlebende, lieferten jedoch Beweise für ihre Rolle bei Schlägen und Selektionen.

Am 17. November 1945 wurde sie vom Tribunal in mehreren Anklagepunkten für schuldig befunden und zusammen mit zehn anderen, darunter Kramer und Irma Grese, zum Tode durch den Strang verurteilt.

Ausführung

Am 13. Dezember 1945 wurde Volkenrath im Alter von 26 Jahren im Gefängnis von Hameln vom britischen Henker Albert Pierrepoint hingerichtet. Die Hinrichtung verlief reibungslos und war eine der ersten Hinrichtungen von NS-Angehörigen nach dem Krieg.

Der Fall Elisabeth Volkenrath war Teil umfassenderer Bemühungen, das Lagerpersonal nach dem Holocaust, dem sechs Millionen jüdische und Millionen weitere Menschen zum Opfer fielen, zur Rechenschaft zu ziehen. Der Bergen-Belsen-Prozess schuf Präzedenzfälle für die Strafverfolgung von Tätern mittlerer Instanz auf Grundlage von Zeugenaussagen von Überlebenden. Dieser historische Bericht informiert über den juristischen Prozess und die Zustände im Lager und regt zum Studium verlässlicher Quellen wie dem United States Holocaust Memorial Museum an, um die Opfer zu ehren und die Menschenrechte zu fördern.