Als der Zweite Weltkrieg im Mai 1945 endete, lag Berlin in Trümmern. Mehr als 400.000 Gebäude waren beschädigt oder zerstört, ganze Straßenzüge bestanden nur noch aus Schutt und ausgebrannten Fassaden. Die Stadt wirkte wie eine Landschaft ohne Konturen, durchzogen von Kratern, Ruinen und improvisierten Wegen. Was heute als moderne Hauptstadt mit Glasfassaden, breiten Boulevards, Grünflächen und Kulturzentren glänzt, begann in einer nahezu hoffnungslosen Zerstörung. Doch genau aus diesem Zustand heraus entwickelte sich Berlin zu einer Stadt, die sich immer wieder neu erfindet.

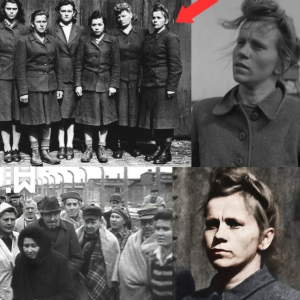

In den ersten Nachkriegsmonaten war das Leben geprägt von Überleben, Organisation und Wiederherstellung. Tausende sogenannte „Trümmerfrauen“ – Frauen, die oft ihre Familien verloren hatten oder deren Männer im Krieg gefallen oder verschollen waren – bildeten das Rückgrat der frühen Aufbauarbeit. Mit bloßen Händen, Schaufeln und einfachen Werkzeugen räumten sie Stein für Stein, sortierten brauchbare Materialien und schufen die Grundlage für neue Häuser. Diese Arbeit war nicht nur körperlich belastend, sondern auch ein Symbol: Die Stadt begann, sich selbst zurückzugewinnen.

Die politische Situation war in diesen Jahren ebenfalls entscheidend. Berlin wurde in vier Sektoren aufgeteilt – amerikanisch, britisch, französisch und sowjetisch. Aus dieser Teilung entwickelte sich bald die Trennung zwischen Ost- und Westberlin, die die Stadt über Jahrzehnte prägte. Dennoch: Beide Seiten bauten, wenn auch mit unterschiedlichen ideologischen und ästhetischen Vorstellungen.

Im Osten setzte man auf Großwohnsiedlungen und weite Magistralen, wie die heutige Karl-Marx-Allee. Diese Gebäude sollten nicht nur Wohnraum schaffen, sondern auch ein Bild von Einheit und sozialer Organisation vermitteln. Im Westen hingegen entstanden moderne Wohnviertel, Geschäftszonen und kulturelle Zentren, die sich stärker an internationalen Architekturstilen orientierten. Beide Seiten verband ein gemeinsames Ziel: Berlin wieder lebbar zu machen.

Trotz des Fortschritts blieb die Stadt über Jahrzehnte von Unsicherheit geprägt. Der Bau der Berliner Mauer im Jahr 1961 zementierte die Teilung. Familien wurden getrennt, Wege abgeschnitten, Plätze verloren ihre Funktion. Doch selbst unter diesen Umständen entwickelte sich Berlin kulturell weiter. In Westberlin entstand eine lebendige Kunst- und Musikszene, getragen von jungen Menschen, Studierenden und Kreativen. In Ostberlin wuchsen Theater, Literaturzirkel und Orte des geistigen Austauschs – oft still, manchmal im Rahmen staatlicher Programme, manchmal im Schatten davon.

Mehr entdecken

Berlin Reiseblog

Tickets für Gedenkstätten

Kunstwerke Berliner Künstler

Berlin-Quizspiele

Berlin Nightlife Guide

Berliner Restaurants

Berlin Geschichte Bücher

Berlin Tourismusinfos

Metropole Berlin Geschichte

Berlin-Kalender

Als die Mauer 1989 fiel, begann eine neue Phase. Wieder war Berlin eine Stadt im Übergang. Viele Gebäude standen leer, große Flächen warteten auf neue Ideen, und die Menschen strömten in die Straßen. Dieses Gefühl der Öffnung, des Neuanfangs und des gemeinsamen Gestaltens wurde zu einem Kernmoment der modernen Stadtidentität. Die 1990er Jahre brachten Experimente: Clubs in alten Fabriken, Ateliers in verlassenen Innenhöfen, provisorische Bars in Ruinen, die plötzlich zu kulturellen Treffpunkten wurden.