Dans les sombres annales de l’Holocauste, rares sont les figures qui incarnent aussi bien la froide mécanique du génocide que Hans Aumeier. Commandant adjoint d’Auschwitz I, ce SS-Hauptsturmführer n’était pas un simple bureaucrate dans les usines de la mort hitlériennes : il était un architecte de la terreur, agissant de concert avec les hommes. Sous son commandement, le camp principal devint un labyrinthe de travaux forcés, de passages à tabac systématiques et d’exécutions de masse, où des vies humaines étaient réduites en cendres dans des crématoires qu’il supervisait personnellement. L’héritage d’Aumeier est gravé dans les cris des condamnés : un jour de printemps 1942, il ordonna l’exécution de 144 femmes, fusillées contre le mur ensanglanté du bloc 11, leurs corps laissés là comme un sinistre témoignage de son implacable cruauté. Voici l’histoire d’un homme qui a transformé l’obéissance en atrocité, et dont la fin ne fut pas glorieuse, mais au bout d’une corde.

D’artisan obscur à exécuteur SS

Hans Aumeier naquit le 20 août 1906 à Amberg, en Bavière, loin des tourments idéologiques qui agitaient l’Allemagne de l’après-Première Guerre mondiale. Fils d’un tourneur-ajusteur qualifié travaillant dans une fabrique d’armes, le jeune Hans suivit un parcours classique : quatre années d’école primaire, trois de collège, puis un apprentissage dans le même métier. En 1918, à seulement douze ans, il quitta l’école sans diplôme et travailla sans relâche dans des usines à Munich, Berlin, Brême et Cologne. Le chômage, qui pesait lourdement sur lui durant la crise économique de la République de Weimar, forgea une âme tourmentée, mûrie pour le radicalisme.

L’entrée d’Aumeier dans l’orbite nazie fut banale, mais lourde de conséquences. En décembre 1929, il adhéra au Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP), attiré par les promesses de stabilité et d’utilité. Deux ans plus tard, en 1931, il s’engagea dans la Sturmabteilung (SA), la branche paramilitaire du parti, avant d’intégrer rapidement, le même mois, la prestigieuse Schutzstaffel (SS). Affecté comme chauffeur au quartier général de la SS, sous l’œil vigilant d’Heinrich Himmler, Aumeier gravit les échelons grâce à sa loyauté et à ses relations. À la fin des années 1930, il avait perfectionné ses compétences au sein de l’appareil répressif du Troisième Reich, occupant divers postes administratifs qui laissaient présager les horreurs à venir. Le monde était loin de se douter que cet ancien ouvrier d’usine superviserait bientôt l’extermination de milliers de personnes.

Descente au cœur d’Auschwitz : L’architecte des cauchemars du camp principal

Le véritable baptême du sang d’Aumeier commença le 1er février 1942, lorsqu’il arriva à Auschwitz I en tant que nouveau Schutzhaftlagerführer – responsable du camp de détention préventive – et chef du département III. Il remplaça Karl Fritzsch et hérita d’un vaste complexe de barbelés et de baraquements qui avait déjà coûté la vie à d’innombrables personnes. Adjoint du commandant Rudolf Höss, Aumeier exerçait un pouvoir quasi absolu sur le fonctionnement quotidien du camp principal, imposant une discipline draconienne qui brouillait la frontière entre travail forcé et liquidation.

Ses responsabilités étaient aussi vastes qu’abominables. Aumeier supervisait les travaux forcés qui épuisaient les prisonniers dans les usines d’armement et sur les chantiers, où la malnutrition et les passages à tabac faisaient plus de victimes que les quotas atteints. Il donnait des pouvoirs absolus aux kapos, ces prisonniers surveillants de confiance au penchant pour le sadisme, ce qui amplifiait la terreur du camp. Les fouets claquaient, les poings fusaient et, sous son regard, la peur régnait. Mais c’est sa supervision des crématoires qui l’a véritablement immortalisé sous le nom de « Maître de la Mort ». Il veillait à l’élimination efficace des corps gazés, fusillés et morts de faim, transformant les fours crématoires en une machine à tuer implacable. Des témoins l’ont décrit plus tard arpentant les cours enfumées, aboyant des ordres tandis que les flammes dévoraient les preuves de ses crimes.

La brutalité d’Aumeier n’était pas abstraite ; elle était personnelle et profane. Il prenait plaisir au spectacle des châtiments, administrant lui-même des coups de cravache ou de poing à tout prisonnier qui faiblissait. Les témoignages des survivants le décrivent comme un homme au tempérament explosif, prompt à ordonner des flagellations pour les infractions les plus insignifiantes. Lors d’une escalade glaçante, il participa aux représailles massives qui suivirent les évasions de prisonniers, au cours desquelles des blocs entiers furent rasés pour semer la terreur.

Un jour de massacre : l’exécution de 144 femmes

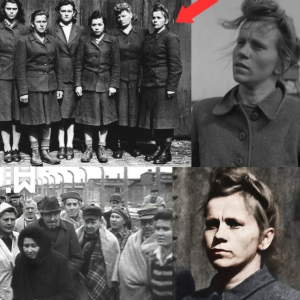

Aucun acte n’illustre mieux la sauvagerie d’Aumeier que le massacre du 19 mars 1942. Dans la cour entre les blocs 10 et 11 – le tristement célèbre « bloc de la mort » d’Auschwitz I – 144 femmes juives, sélectionnées parmi les convois arrivants, furent alignées contre le mur d’exécution. Aumeier, officier méticuleux comme toujours, donna lui-même l’ordre. Les gardes SS levèrent leurs fusils et, sous une pluie de balles, les femmes s’effondrèrent, leurs supplications réduites au silence à jamais. Leurs corps furent laissés à pourrir en guise d’avertissement, avant d’être transportés plus tard aux crématoires sous la supervision d’Aumeier.

Ce n’était pas un cas isolé. À peine deux mois plus tard, le 27 mai 1942, Aumeier assista impuissant à l’exécution de 168 autres prisonniers – hommes et femmes confondus – qui subirent le même sort au pied du même mur. Et le 10 juin 1942, en représailles à une tentative d’évasion massive de la compagnie disciplinaire du camp, il supervisa l’exécution de dizaines de survivants, leur sang se mêlant à la boue printanière. Ces exécutions n’étaient pas de simples châtiments ; c’était une mise en scène, destinée à briser le moral des survivants tout en alimentant la soif de pouvoir insatiable d’Aumeier.

Pourtant, même au cœur de cet enfer, la chute d’Aumeier se profilait. En août 1943, des rumeurs de corruption parvinrent à Berlin. Accusé de détournement de dents en or et d’objets de valeur volés aux victimes des gazages, il fut transféré hors d’Auschwitz en disgrâce – passé de monstre à simple voleur aux yeux de ses supérieurs. Ce fut une rare lueur d’ironie dans une descente aux enfers par ailleurs sans heurt.

L’exil et l’illusion de la rédemption

L’éviction d’Aumeier d’Auschwitz ne mit pas fin à sa complicité. Promu SS-Sturmbannführer, il fut envoyé en Estonie comme commandant du camp de concentration de Vaivara, où il poursuivit les sélections pour les chambres à gaz et supervisa la mort de milliers de personnes par famine et marches forcées. En août 1944, face à l’avancée de l’Armée rouge, il évacua le camp, conduisant les survivants vers leur destin funeste. Brièvement affecté à un bataillon de police près de Riga, il participa à des massacres de type Einsatzgruppen avant sa dernière affectation : le camp de concentration éphémère de Mysen en Norvège, ouvert le 7 mai 1945, quelques jours seulement avant la capitulation de l’Allemagne.

Étrangement, Aumeier fit preuve d’une humanité fugace à Mysen. Il négocia avec la Croix-Rouge norvégienne pour obtenir des vivres et libéra des prisonniers le lendemain de la libération. Certains historiens pensent qu’il s’agissait d’un réflexe de survie, d’une tentative de redorer son image alors que les Alliés se rapprochaient. Mais la rédemption n’était qu’une illusion ; les fantômes d’Auschwitz le hantaient comme la fumée des crématoires.

Justice au gibet : le procès de Cracovie

La victoire des Alliés entraîna une riposte immédiate. Le 11 juin 1945, les forces britanniques arrêtèrent Aumeier au camp de Terningmoen, en Norvège, grâce aux archives de la Gestapo qui permirent de le démasquer. Interrogé par le MI6 et les services de renseignement américains, il nia d’abord toute connaissance des chambres à gaz, prétendant ignorer les opérations d’extermination de Birkenau, menées à quelques kilomètres seulement de son poste. Mais sous la pression – et plus tard, dans des déclarations détaillées exhumées en 1992 – il avoua avoir supervisé les gazages dans les bunkers 1 et 2, décrivant le procédé d’utilisation du Zyklon B avec une précision glaçante.

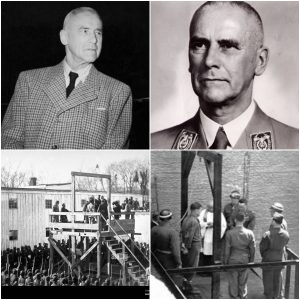

Extradé en Pologne en 1946, Aumeier comparut devant le Tribunal suprême national de Cracovie lors du premier procès d’Auschwitz, du 25 novembre au 16 décembre 1947. Jugé aux côtés de 39 autres SS, il resta inflexible, affirmant n’avoir tué personne de ses propres mains. Les témoignages des survivants brisèrent son masque : récits de passages à tabac, d’exécutions et du grondement incessant des fours crématoires le dépeignirent comme un rouage consentant de la machine à tuer nazie. Le 22 décembre 1947, le tribunal le condamna à mort pour crimes contre l’humanité.

Le 24 janvier 1948, dans l’atmosphère sordide de la prison de Montelupich, Hans Aumeier, le bourreau, connut son exécution. À 41 ans, il fut conduit à l’échafaud et pendu, sa nuque se brisant sous le froid de l’hiver polonais. Lorsque la trappe s’ouvrit, les derniers souffles de 144 femmes – et d’innombrables autres – trouvèrent enfin un silence.

Un héritage de cendres

L’histoire de Hans Aumeier nous rappelle tragiquement comment des hommes ordinaires peuvent se transformer en monstres sous l’égide de l’idéologie. Des usines de Bavière aux pelotons d’exécution d’Auschwitz, sa vie fut une descente aux enfers, interrompue seulement par la justice. Aujourd’hui, alors que nous commémorons les six millions de victimes de l’Holocauste, le nom d’Aumeier résonne comme un avertissement : le mal ne prospère pas chez les individus exceptionnels, mais chez les personnes dociles. Les crématoires qu’il supervisait ont peut-être cessé de fonctionner, mais la flamme du souvenir brûle à jamais, veillant à ce que les instruments de mort comme lui ne soient jamais oubliés.