In den dunklen Annalen des Holocaust verkörpern nur wenige Gestalten die kalte Maschinerie des Völkermords so sehr wie Hans Aumeier. Als stellvertretender Kommandant von Auschwitz I war dieser SS-Hauptsturmführer nicht nur ein Bürokrat in Hitlers Vernichtungslagern – er war ein Architekt des Terrors, der selbst Hand anlegte. Unter seiner Aufsicht wurde das Hauptlager zu einem Labyrinth aus Zwangsarbeit, systematischen Misshandlungen und Massenexekutionen, wo Menschenleben in den von ihm persönlich beaufsichtigten Krematorien zu Asche verbrannt wurden. Aumeiers Vermächtnis ist in den Schreien der Verurteilten eingraviert: An einem einzigen Frühlingstag im Jahr 1942 befahl er die Erschießung von 144 Frauen an der blutbefleckten Wand von Block 11. Ihre Leichen blieben als grausames Zeugnis seiner unerbittlichen Grausamkeit zurück. Dies ist die Geschichte eines Mannes, der Gehorsam in Gräueltat verwandelte und dessen Ende nicht im Ruhm, sondern am Galgen kam.

Vom unbekannten Handwerker zum SS-Vollstrecker

Hans Aumeier wurde am 20. August 1906 in der bayerischen Stadt Amberg geboren, weit entfernt von den ideologischen Wirren im Deutschland der Nachkriegszeit. Als Sohn eines erfahrenen Drehers und Schlossers in einer Gewehrfabrik folgte der junge Hans einem vorgezeichneten Weg: vier Jahre Grundschule, drei Jahre weiterführende Schule und anschließend eine Lehre im selben Handwerk. Bereits 1918, mit nur zwölf Jahren, brach er die Schule ohne Abschluss ab und schlug sich in Fabriken in München, Berlin, Bremen und Köln durch. Die Arbeitslosigkeit während der Wirtschaftskrise der Weimarer Republik nagte an ihm und formte eine ruhelose Seele, die reif für radikale Ansichten war.

Aumeiers Eintritt in den NS-Horizont verlief unscheinbar, aber schicksalhaft. Im Dezember 1929 trat er der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) bei, angelockt von dem Versprechen auf Stabilität und Sinnhaftigkeit. Zwei Jahre später, 1931, meldete er sich freiwillig zur Sturmabteilung (SA), dem paramilitärischen Arm der Partei, bevor er noch im selben Dezember zur Eliteeinheit Schutzstaffel (SS) wechselte. Als Fahrer im SS-Hauptquartier unter Heinrich Himmlers Aufsicht eingesetzt, stieg Aumeier durch Loyalität und Beziehungen in den Rängen auf. Ende der 1930er-Jahre hatte er seine Fähigkeiten im Repressionsapparat des Dritten Reiches verfeinert und bekleidete verschiedene administrative Positionen, die die kommenden Schrecken bereits erahnen ließen. Niemand ahnte damals, dass dieser ehemalige Fabrikarbeiter bald die Vernichtung Tausender Menschen leiten würde.

Der Abstieg nach Auschwitz: Architekt der Alpträume des Hauptlagers

Aumeiers wahre Feuertaufe begann am 1. Februar 1942, als er als neuer Schutzhaftlagerführer (SLA) und Leiter der Abteilung III in Auschwitz I eintraf. Er löste Karl Fritzsch ab und übernahm einen weitläufigen Komplex aus Stacheldraht und Baracken, der bereits unzählige Menschenleben gefordert hatte. Als Stellvertreter des Lagerkommandanten Rudolf Höß übte Aumeier nahezu uneingeschränkte Macht über den täglichen Betrieb des Hauptlagers aus und setzte ein drakonisches Disziplinarregime durch, das die Grenze zwischen Arbeit und Liquidierung verwischte.

Seine Verantwortung war ebenso gewaltig wie abscheulich. Aumeier beaufsichtigte die Zwangsarbeiter, die Gefangene in Munitionsfabriken und auf Baustellen bis zur Erschöpfung schuften ließen. Unterernährung und Misshandlungen forderten dort mehr Opfer als die zu erfüllenden Quoten. Er stattete kriminelle Kapos – vertraute, sadistisch veranlagte Häftlingsaufseher – mit uneingeschränkter Macht aus, was den Terror im Lager noch verstärkte. Peitschen knallten, Fäuste flogen, und unter seinem Blick lag Angst in der Luft. Doch es war Aumeiers Aufsicht über die Krematorien, die ihn als „Stellvertreter des Todes“ unsterblich machte. Er sorgte für die effiziente Beseitigung der Leichen durch Vergasung, Erschießung und Verhungern und verwandelte die Öfen in eine unerbittliche Maschinerie des industriellen Mordens. Zeugen beschrieben später, wie er durch die verrauchten Höfe schritt und Befehle bellte, während die Flammen die Beweise seiner Verbrechen verschlangen.

Aumeiers Brutalität war nicht abstrakt, sondern persönlich und grotesk. Er ergötzte sich am Schauspiel der Bestrafung und verabreichte jedem Gefangenen, der zögerte, persönlich Schläge mit der Reitgerte oder den Fäusten. Zeugenaussagen von Überlebenden schildern ihn als einen Mann mit einem aufbrausenden Temperament, der selbst für die geringsten Vergehen Auspeitschungen anordnete. In einer erschreckenden Eskalation beteiligte er sich an den Massenvergeltungsaktionen nach Gefangenenausbrüchen, bei denen ganze Häuserblöcke dem Erdboden gleichgemacht wurden, um kollektive Angst zu verbreiten.

Ein Tag des Gemetzels: Die Hinrichtung von 144 Frauen

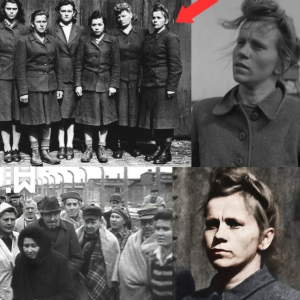

Keine einzelne Tat verdeutlicht Aumeiers Grausamkeit so sehr wie das Massaker vom 19. März 1942. Im Hof zwischen Block 10 und 11 – dem berüchtigten „Todesblock“ von Auschwitz I – wurden 144 jüdische Frauen, ausgewählt aus ankommenden Transporten, an der Hinrichtungsmauer aufgereiht. Aumeier, der stets penible Offizier, gab den Befehl persönlich. SS-Wachen hoben ihre Gewehre, und im Kugelhagel sanken die Frauen zu Boden, ihre Bitten für immer verstummt. Die Leichen wurden als Mahnmal dem Verfall überlassen und erst später unter Aumeiers Aufsicht in die Krematorien gebracht.

Dies war kein Einzelfall. Nur gut zwei Monate später, am 27. Mai 1942, sah Aumeier tatenlos zu, wie 168 weitere Gefangene – Männer wie Frauen – an derselben Mauer das gleiche Schicksal ereilte. Und am 10. Juni 1942, als Vergeltung für einen versuchten Massenausbruch der Strafkompanie des Lagers, beaufsichtigte er die Erschießung Dutzender Überlebender, deren Blut sich mit dem Frühlingsschlamm vermischte. Diese Hinrichtungen waren keine bloßen Strafen; sie waren ein Schauspiel, das den Lebenswillen der Überlebenden brechen und Aumeiers unstillbaren Machtdurst befriedigen sollte.

Doch selbst in diesem Inferno zeichnete sich Aumeiers Untergang ab. Im August 1943 erreichten Gerüchte über seine Korruption Berlin. Ihm wurde vorgeworfen, Goldzähne und Wertgegenstände von Vergasungsopfern unterschlagen zu haben. Er wurde in Ungnade aus Auschwitz verlegt – in den Augen seiner Vorgesetzten vom Ungeheuer zum einfachen Dieb degradiert. Es war ein seltener Anflug von Ironie in einem ansonsten nahtlosen Abstieg ins Böse.

Exil und die Illusion der Erlösung

Aumeiers Entlassung aus Auschwitz beendete seine Mitschuld nicht. Zum SS-Sturmbannführer befördert, wurde er als Kommandant des Konzentrationslagers Vaivara nach Estland versetzt, wo er weiterhin Selektionen für die Gaskammern durchführte und den Tod Tausender durch Hunger und Todesmärsche zu verantworten hatte. Im August 1944, als die Rote Armee vorrückte, evakuierte er das Lager und trieb die Überlebenden in den sicheren Tod. Kurzzeitig einem Polizeibataillon bei Riga zugeteilt, beteiligte er sich an Tötungen nach dem Vorbild der Einsatzgruppen, bevor er zu seinem letzten Einsatzort kam: dem kurzlebigen Konzentrationslager Mysen in Norwegen, das am 7. Mai 1945 – nur wenige Tage vor der Kapitulation Deutschlands – eröffnet wurde.

In einer bizarren Wendung zeigte Aumeier in Mysen einen flüchtigen Anflug von Menschlichkeit. Er verhandelte mit dem Norwegischen Roten Kreuz über Hilfsgüter und ließ am Tag nach der Befreiung Gefangene frei. Manche Historiker vermuten, es sei Selbstschutz gewesen, der Versuch, seine Vergangenheit reinzuwaschen, als die Alliierten immer näher rückten. Doch die Erlösung war eine Illusion; die Geister von Auschwitz verfolgten ihn wie Rauch aus den Krematorien.

Gerechtigkeit am Galgen: Der Krakauer Prozess

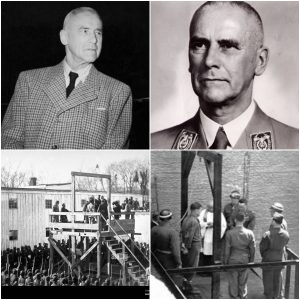

Der Sieg der Alliierten zog rasche Vergeltung nach sich. Am 11. Juni 1945 verhafteten britische Truppen Aumeier im Lager Terningmoen in Norwegen und enttarnten ihn mithilfe von Gestapo-Akten. Im Verhör durch den MI6 und den US-Geheimdienst stritt er zunächst jegliche Kenntnis der Gaskammern ab und behauptete, nichts von den Vernichtungsaktionen in Birkenau, nur wenige Kilometer von seinem Posten entfernt, gewusst zu haben. Doch unter Druck – und später in detaillierten Aussagen, die 1992 ans Licht kamen – gestand er, die Vergasungen in den Bunkern 1 und 2 beaufsichtigt zu haben und beschrieb das Zyklon-B-Verfahren mit erschreckender Genauigkeit.

Nach seiner Auslieferung nach Polen im Jahr 1946 stand Aumeier vom 25. November bis 16. Dezember 1947 im Ersten Auschwitz-Prozess vor dem Obersten Nationalen Tribunal in Krakau. Zusammen mit 39 anderen SS-Männern angeklagt, leistete er Widerstand und beteuerte, niemanden persönlich getötet zu haben. Die Zeugenaussagen von Überlebenden widerlegten seine Behauptung: Berichte über Schläge, Hinrichtungen und das unaufhörliche Dröhnen der Krematorienöfen zeichneten ihn als williges Rädchen im Getriebe der nationalsozialistischen Tötungsmaschinerie. Am 22. Dezember 1947 verurteilte ihn das Gericht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode.

Am 24. Januar 1948 fand Hans Aumeier, der stellvertretende Todesrichter, in den düsteren Mauern des Gefängnisses Montelupich sein Ende. Mit 41 Jahren wurde er zum Galgen geführt und gehängt; sein Genick brach in der kalten polnischen Winterluft. Als die Falltür fiel, verstummten die letzten Atemzüge von 144 Frauen – und unzähligen weiteren – endlich.

Ein Vermächtnis aus Asche

Hans Aumeiers Geschichte ist eine erschütternde Mahnung, wie gewöhnliche Männer unter dem Banner einer Ideologie zu Ungeheuern werden. Von den Fabriken Bayerns bis zu den Erschießungskommandos von Auschwitz war sein Leben ein stetig wachsender Abstieg in die Verderbnis, den erst die Waage der Gerechtigkeit beendete. Heute, da wir der sechs Millionen ermordeten Seelen des Holocaust gedenken, dient Aumeiers Name als Mahnung: Das Böse gedeiht nicht im Außergewöhnlichen, sondern im Angepassten. Die Krematorien, die er beaufsichtigte, mögen erloschen sein, doch die Flammen der Erinnerung brennen ewig und sorgen dafür, dass Todesboten wie er niemals vergessen werden.