Cet article relate des scènes de torture, de violences sexuelles, d’expériences médicales et de massacres perpétrés pendant l’Holocauste. Son contenu est profondément bouleversant et peut raviver des traumatismes. La prudence est de mise.

Dans les sombres annales des atrocités nazies, rares sont les figures qui incarnent avec autant de force le sadisme brut et personnel de l’Holocauste que Fritz Suhren. Commandant impitoyable de Ravensbrück, le plus grand camp de concentration du Reich pour femmes, il transforma une prison au bord d’un lac du nord de l’Allemagne en un véritable enfer où plus de 130 000 âmes, principalement des femmes et des enfants, furent acheminées vers des lieux infernaux. Entre 30 000 et 50 000 y périrent de faim, d’épuisement professionnel, de passages à tabac, dans les chambres à gaz et lors d’expériences médicales atroces. Suhren, un bureaucrate SS de rang intermédiaire qui gravit les échelons grâce à une brutalité sans bornes, ne se contenta pas de superviser cette machine de mort ; il s’en délectait, maniant son fouet et ses poings comme des instruments de terreur intime. Pourtant, dans un ultime acte de lâcheté, sa mort – qu’elle soit due à son propre suicide ou à la justice expéditive de ses ravisseurs – a privé les survivants et le monde d’une vérité complète, laissant ses aveux les plus dépravés tus.

Né le 10 juin 1908 dans une modeste famille de paysans allemands, Fritz Suhren, animé d’une ferveur idéologique incandescente, s’engagea dans le parti nazi en 1928, à l’âge de 20 ans, et intégra la Sturmabteilung (SA), les troupes d’assaut, avant de rejoindre la SS, unité d’élite, en 1931. Dès 1934, il était SS à part entière, sa carrière étant une ascension fulgurante vers une cruauté croissante. Affecté au camp de concentration de Sachsenhausen en 1941, Suhren y fit rapidement ses preuves en tant que commandant adjoint. Il y orchestra l’une des exécutions les plus tristement célèbres du camp : ordonnant au prisonnier Harry Naujok, un communiste allemand, de pendre son codétenu Johann Brenner à une potence équipée d’un treuil. L’appareil souleva lentement la victime, prolongeant son agonie pendant quinze minutes atroces, tandis que Suhren forçait une jeune détenue à se tenir près de l’homme mourant, impuissante et silencieuse. C’était un prélude aux horreurs qu’il allait perpétrer à Ravensbrück.

![L'ARRESTATION DE FRITZ SUHREN [Titre attribué] | Musées impériaux de la guerre](https://www.iwm.org.uk/sites/default/files/2020-04/c_whitehead_2.jpg)

Nommé commandant de Ravensbrück en août 1942, succédant à Max Koegel, un autre sadique qui se suicida par la suite, Suhren hérita d’un camp exclusivement réservé aux femmes : dissidentes politiques, résistantes, juives, roms, témoins de Jéhovah et « asociales », telles que les lesbiennes et les prostituées, jugées indignes de l’idéal aryen. Niché dans les bois du Mecklembourg, près de Fürstenberg, à 90 kilomètres au nord de Berlin, le cadre idyllique de Ravensbrück dissimulait une barbarie insoutenable. Sous le commandement de Suhren, le camp passa de 7 000 à plus de 40 000 détenues à son apogée, avec des camps annexes fournissant une main-d’œuvre servile aux usines d’armement. Son mot d’ordre était simple : l’extermination par l’épuisement. Les prisonniers recevaient des rations à peine suffisantes pour survivre — du pain pourri, une soupe aqueuse mélangée à de la sciure de bois — tout en étant forcés à effectuer des quarts de travail de 12 heures à casser des pierres, à coudre des uniformes ou à creuser des tranchées par des températures inférieures à zéro, vêtus seulement de haillons.

Mais le règne de Suhren n’était pas celui d’une administration détachée ; c’était un théâtre de vengeances personnelles. Les témoignages de survivants, consignés lors des procès d’après-guerre et dans des mémoires comme « Parachute to Peril » d’Odette Sansom , le décrivent comme un bourreau qui s’impliquait personnellement dans la torture. Grand, les épaules larges et arborant un rictus permanent, il patrouillait les enclos de barbelés, un fouet à la ceinture, choisissant au gré de ses caprices des femmes pour des « mesures disciplinaires ». Il était tristement célèbre pour avoir fouetté à mort des prisonnières dans la cour du camp, ses coups s’abattant avec une précision rythmique sur leurs dos nus jusqu’à ce que la chair se déchire et que les os craquent. « Il les battait jusqu’à ce qu’elles cessent de bouger », se souvient une survivante polonaise, Maria Kusmierczuk, lors de son témoignage au procès de Ravensbrück à Hambourg en 1947. Suhren se délectait du spectacle, s’arrêtant souvent pour allumer une cigarette au milieu des cris, s’assurant ainsi que les détenues rassemblées soient témoins de la « leçon ». Les châtiments corporels étaient sa spécialité : pour des infractions mineures comme une conversation chuchotée ou un faux pas dans une formation, il traînait les femmes dans son bureau pour des « interrogatoires » solitaires. Là, isolées des regards du bloc, il déchaînait une fureur débridée : frappant leurs visages jusqu’à ce que leurs mâchoires se brisent, leur donnant des coups de pied dans les côtes jusqu’à ce que leurs poumons s’effondrent, ou pire encore, les soumettant à des humiliations sexuelles qui laissaient des cicatrices indélébiles sur leur psychisme.

Ces actes n’étaient pas de simples accès de colère ; ils étaient la marque de fabrique de Suhren. Contrairement au détachement clinique des médecins d’Auschwitz, la violence de Suhren était tactile, érotisée dans son intimité. Il supervisait la « Division de la Joie » – un euphémisme pour désigner un bordel où des prisonnières « privilégiées » étaient contraintes à des relations sexuelles avec des gardiens et des détenues favorites, dont beaucoup mouraient de maladies vénériennes ou se suicidaient. Il choisissait personnellement les femmes destinées à cette dégradation, son regard s’attardant sur elles tandis qu’elles défilaient devant lui. Et lorsque le chirurgien en chef d’Heinrich Himmler, Karl Gebhardt, arriva en 1942, exigeant des sujets pour la « recherche médicale », Suhren rechigna d’abord : la plupart des femmes de Ravensbrück étaient des « politiciennes », et non des juives, protesta-t-il. Mais les ordres étaient les ordres. Suhren, s’excusant abondamment dans une lettre à Gebhardt, obtempéra et fournit des centaines de sujets pour des expériences consistant à stériliser par injections de radium, à infecter des membres avec des bactéries de gangrène, à briser des os pour n’en transplanter que des fragments sans anesthésie, et à tester des sulfamides sur des plaies délibérément infligées. Suhren visita même l’« infirmerie », riant sous cape en voyant les corps se tordre de douleur, attachés aux tables.

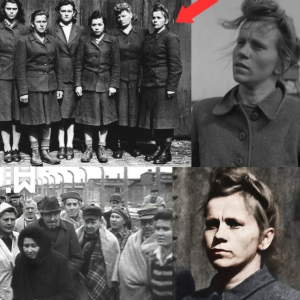

Alors que l’Armée rouge se rapprochait en avril 1945, le masque de Suhren se fissura. La libération imminente, il organisa des marches de la mort qui coûtèrent la vie à des milliers de personnes, abandonnant les plus faibles à leur sort dans les fossés. Dans une tentative désespérée d’obtenir grâce, il fit monter de force Odette Sansom, agent du SOE britannique – qu’il croyait, à tort, être la nièce de Winston Churchill – dans sa Mercedes, pistolet à la main, et se rendit en voiture jusqu’aux lignes américaines. « Prenez ceci », aurait-il dit, en lui tendant son Walther PPK en signe de reddition, espérant que ses « relations » le protégeraient. Sansom, qui avait enduré la torture sans céder, conserva l’arme comme un trophée, aujourd’hui exposée à l’Imperial War Museum de Londres. Arrêté par les forces britanniques, Suhren semblait sur le point d’être jugé.

Mais le monstre échappa une fois de plus à la justice. En 1946, alors qu’il attendait son transfert pour les procès de Hambourg – où seize autres membres du personnel de Ravensbrück furent condamnés –, Suhren s’évada de la détention britannique avec le chef du travail Hans Pflaum et disparut dans le marché noir bavarois. Pendant trois ans, il échappa à la justice, son absence constituant une lacune béante dans les archives historiques. Le procès de Hambourg dressa un inventaire des horreurs systémiques de Ravensbrück, mais ne put que spéculer sur le rôle direct de Suhren, reconstituant les fragments de témoignages des survivants sans pouvoir l’interroger. « Sa fuite a occulté toute l’étendue de ses crimes personnels », nota le procureur Telford Taylor dans ses réflexions d’après-guerre. Recapturé en 1949 par les troupes américaines, Suhren fut extradé vers un tribunal militaire français à Rastatt, où un jury de survivants alliés – français, néerlandais et luxembourgeois – siégea de février à mai 1950.

Le procès fut un véritable torrent d’angoisse. Des dizaines de personnes témoignèrent des coups de fouet infligés par Suhren, des viols commis dans son bureau et des expériences qu’il avait autorisées. Les procès-verbaux d’interrogatoire révèlent la défiance de Suhren : il admit avoir « maintenu l’ordre », mais nia les détails, rejetant la faute sur ses supérieurs, comme Himmler. « J’ai obéi aux ordres », déclara-t-il en haussant les épaules, reprenant les arguments de la défense de Nuremberg. Le 15 mai 1950, le verdict tomba : coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Condamné à mort par un peloton d’exécution. La fin de Suhren fut rapide, le 12 juin 1950, deux jours seulement après son quarantième anniversaire, dans un champ de pins près de Rastatt. Des témoins oculaires le décrivirent face aux canons, sans remords, ses derniers mots étant une malédiction murmurée.

Dans la mort, Suhren remporta une victoire perverse. Son évasion et son témoignage abrégé privèrent le monde d’une compréhension plus profonde de la psychologie d’un homme qui tuait non seulement par idéologie, mais aussi pour le plaisir de voir des corps brisés à ses pieds. Les survivants comme Sansom, qui vécut jusqu’en 1995, portèrent le poids d’horreurs indicibles, leur justice demeurant partielle. Les fantômes de Ravensbrück murmurent ce qui aurait pu être révélé si Suhren avait vécu pour répondre de tous ses crimes. Son histoire n’est pas une histoire de rédemption, ni même d’ironie poétique ; c’est un rappel que les monstres comme lui meurent, mais que le silence qu’ils imposent persiste, un dernier claquement de fouet dans les ténèbres.

Aujourd’hui, le mémorial de Ravensbrück témoigne de leur histoire : un musée au milieu des ruines, où les fleurs sauvages fleurissent au-dessus des fosses communes. Il rend hommage aux « Rabenmütter » – les mères corbeaux – qui ont résisté, survécu et témoigné. Les crimes de Suhren, bien que partiellement occultés, alimentent le serment : plus jamais ça. Mais face à la résurgence des haines, ses atrocités impunies nous incitent à la vigilance. Le monstre a beau être réduit au silence, la mémoire exige que nous criions.