Comment deux affaires criminelles ont conduit à la fin d’une pratique séculaire**

Lorsque l’on évoque l’histoire juridique de la France, l’image de la guillotine renvoie souvent aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles. Il peut donc surprendre d’apprendre que cette méthode de peine capitale est restée en usage jusqu’à la fin des années 1970. Deux affaires en particulier — celles d’Eugen Weidmann en 1939 et de Hamida Djandoubi en 1977 — ont joué un rôle déterminant dans l’évolution de l’opinion publique et dans l’abolition progressive de cette pratique.

Cet article propose un regard historique et éducatif, soulignant comment les changements sociaux et juridiques ont progressivement conduit à la disparition de la guillotine.

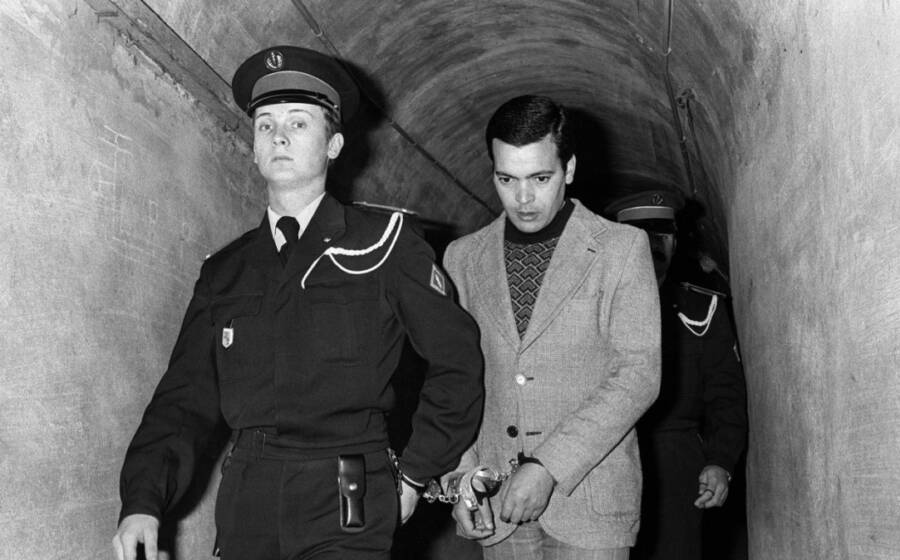

L’affaire Hamida Djandoubi (1977)

Hamida Djandoubi, un immigré tunisien vivant en France, fut jugé en 1977 dans le cadre d’une affaire criminelle grave concernant la mort d’une jeune femme. Après l’épuisement des voies d’appel, sa peine fut appliquée le 10 septembre 1977 à la prison des Baumettes, à Marseille.

Cet événement est devenu historique car il marqua la dernière utilisation de la guillotine en France. À la fin du XXᵉ siècle, le climat politique et l’opinion publique s’étaient largement éloignés de la peine capitale. Le cas Djandoubi s’inscrit dans une période de débat intense, et en 1981, la France abolit officiellement la peine de mort.

Son exécution symbolisa la fin d’un long chapitre de l’histoire pénale française et devint un élément central des discussions sur les réformes judiciaires et les droits humains.

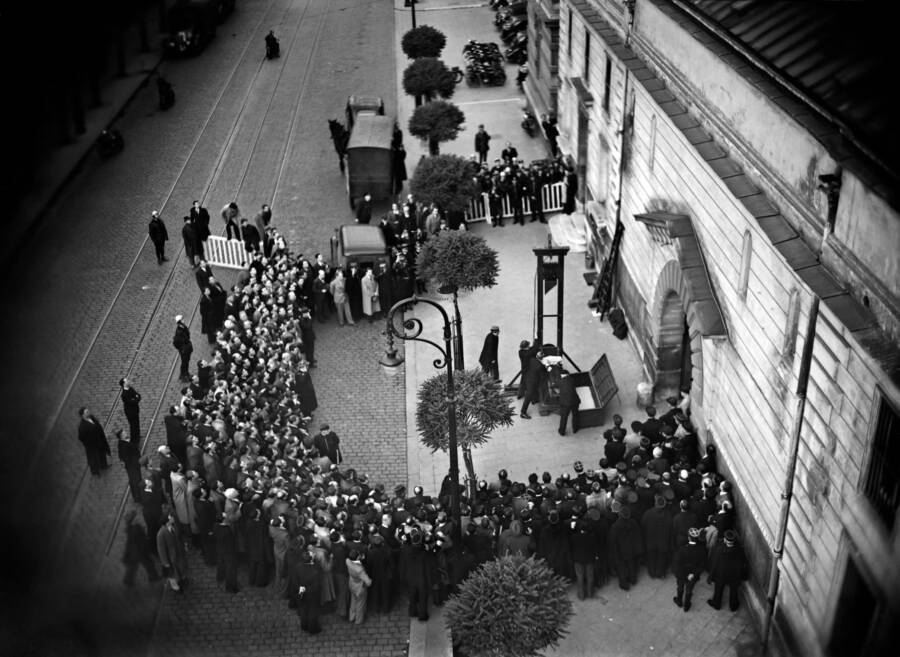

L’affaire Eugen Weidmann (1939)

Eugen Weidmann fut jugé à la fin des années 1930 pour une série de crimes commis en France. Après sa condamnation, il fut exécuté le 17 juin 1939 devant la prison de Versailles.

Cet événement est resté célèbre non seulement pour son aspect juridique, mais surtout parce qu’il fut la dernière exécution publique en France. La présence d’une foule nombreuse et l’atmosphère très agitée qui entoura l’événement inquiétèrent les autorités. Le président Albert Lebrun décida immédiatement que désormais, toutes les exécutions auraient lieu hors de la vue du public.

Weidmann devint ainsi le dernier individu exécuté en public. Son affaire précipita les débats sur l’éthique, la dignité humaine et la place du spectacle public dans la justice.

L’évolution de l’opinion publique et la fin de la peine de mort

Après l’affaire Weidmann, la France passa à des procédures privées, à huis clos. Au fil des décennies, juristes, défenseurs des droits humains et responsables politiques remirent de plus en plus en question la légitimité de la peine capitale dans une société moderne.

Dans les années 1970, le débat prit de l’ampleur :

-

Le soutien à l’abolition progressait.

-

Les mouvements pour les droits humains prônaient des approches non violentes.

-

L’intégration européenne encourageait des réformes pénales plus humanistes.

Le tournant décisif eut lieu en 1981, lorsque Robert Badinter, alors ministre de la Justice, défendit l’abolition totale de la peine de mort — une réforme adoptée sous la présidence de François Mitterrand.

Un héritage historique important

Aujourd’hui, les affaires Weidmann et Djandoubi sont étudiées principalement pour leur portée juridique et historique :

-

Elles mettent en lumière l’influence de l’opinion publique sur la justice.

-

Elles illustrent l’évolution des normes éthiques en Europe.

-

Elles marquent la transition vers la fin de la peine de mort en France.

De nombreux musées, travaux académiques et institutions juridiques continuent d’évoquer ces cases dans le cadre de l’histoire de la justice et des droits humains.

Conclusion

Les dernières exécutions par guillotine en France ne représentent pas seulement des affaires criminelles : elles symbolisent la transformation d’une nation dans sa conception de la justice et de la dignité humaine. Comprendre ces événements aide à saisir comment les systèmes juridiques évoluent et comment les valeurs sociales influencent les lois qui nous gouvernent.