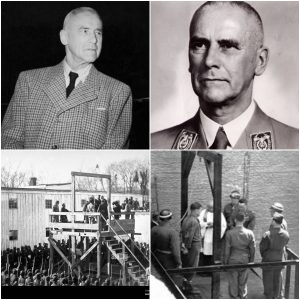

Dans le gymnase sombre et résonnant de la prison de Nuremberg, alors que l’horloge affichait plus de 2 h 40 du matin le 16 octobre 1946, une silhouette boiteuse gravit l’échafaud de bois – le dernier des dix architectes nazis condamnés à la pendaison. Arthur Seyss-Inquart, le bureaucrate à lunettes dont le pied bot reflétait le parcours tortueux de son idéologie, gravit les treize marches avec un calme inquiétant. Sa voix, basse et intense, lança un dernier appel à la paix au milieu des ruines de la guerre qu’il avait contribué à déclencher : « J’espère que cette exécution marque la fin de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale et que la leçon à tirer de ce conflit sera que la paix et la compréhension doivent régner entre les peuples. » Mais lorsque la trappe s’ouvrit sous ses pieds, son calme vola en éclats dans un rugissement guttural : « Je crois en l’Allemagne ! » – un cri de défi qui résonna dans la salle comme un fantôme refusant de mourir. À 2 h 45 précises, Seyss-Inquart s’est effondré sur l’échafaud, son corps secoué par un ultime spasme, ultime manifestation d’un régime qui avait anéanti des nations. Ce n’était pas une simple fin ; c’était l’épilogue glaçant d’une vie bâtie sur l’extermination, d’un homme qui, à l’instar de son homologue Hans Frank en Pologne occupée, avait transformé des terres souveraines en abattoirs d’âmes.

Né le 22 juillet 1892 à Stannern (aujourd’hui Hranice na Moravě en République tchèque), en Bohême, Arthur Seyss-Inquart émergea des cendres de l’Empire austro-hongrois. Vétéran décoré de la Première Guerre mondiale, blessé dans les tranchées, il devint ensuite avocat à Vienne. Dans les années 1930, son pangermanisme fervent l’entraîna dans l’ombre du nazisme. Il défendit l’aile « légale » des nazis autrichiens, prônant l’Anschluss – l’union violente avec l’Allemagne – alors qu’il était ministre de l’Intérieur et de la Sécurité au sein du gouvernement du chancelier Kurt Schuschnigg. Lorsque Hitler exigea sa nomination comme chancelier le 11 mars 1938, Seyss-Inquart obtempéra sans hésiter, occupant le poste pendant deux jours seulement avant l’invasion allemande. Il accueillit l’invasion à bras ouverts, devenant Reichsstatthalter (gouverneur) de la province nouvellement créée d’Ostmark, purgeant les Juifs des professions libérales et jetant les bases de l’Holocauste dans sa patrie.

L’ascension de Seyss-Inquart se poursuivit sans entrave. En mai 1939, Hitler le nomma Reichsminister sans portefeuille, et dès octobre, il occupait le poste de gouverneur général adjoint sous Hans Frank au sein du brutal Gouvernement général de la Pologne occupée – un territoire que Frank administrait avec un zèle génocidaire, supervisant les ghettos, les exécutions de masse et la déportation de millions de personnes vers des camps d’extermination comme Auschwitz et Treblinka. Seyss-Inquart, toujours aussi efficace en tant qu’administrateur, reflétait la tyrannie territoriale de Frank : réprimant toute résistance, imposant l’aryanisation et veillant au bon fonctionnement de la machine à tuer. Leurs rôles étaient étrangement similaires : bureaucrates de la barbarie, transformant les terres conquises en laboratoires de la mort, où les vies humaines étaient réduites à de simples quotas comptables.

Mais c’est aux Pays-Bas que l’héritage d’anéantissement de Seyss-Inquart s’est cristallisé en une sinistre réputation. Nommé Reichskommissar le 29 mai 1940, quelques semaines seulement après le Blitzkrieg, il dirigea l’occupation de cinq ans d’une main de fer dissimulée sous une main de velours, répondant directement à Hitler. Depuis son quartier général de La Haye, il orchestra un règne d’une cruauté calculée. Il interdit les partis d’opposition, politisa la culture par le biais de la Nederlandsche Kultuurkamer et lança la Nederlandse Landwacht, une milice paramilitaire, pour terroriser les dissidents. Les grèves d’Amsterdam, d’Arnhem et d’Hilversum en 1943 furent immédiatement réprimées : cours martiales sommaires, amendes collectives de 18 millions de florins et plus de 800 exécutions – certains témoignages font état de plus de 1 500 morts – d’otages, de résistants et d’innocents pris entre deux feux. Le raid de Putten en 1944, en représailles à une attaque contre le chef SS Hanns Albin Rauter, a vu 117 villageois abattus et des milliers déportés, leur village réduit en ruines.

Pourtant, le décret le plus meurtrier de Seyss-Inquart était réservé aux Juifs. Antisémite inflexible, il ne perdit pas de temps : en quelques mois, il les expulsa de la fonction publique, de la presse et de l’industrie. En 1941, 140 000 Juifs néerlandais étaient recensés, entassés dans le ghetto d’Amsterdam et déportés via le camp de transit de Westerbork – un ancien refuge transformé en un véritable tapis roulant vers l’enfer. La razzia de février 1941 déporta 600 personnes à Buchenwald et Mauthausen ; à la fin de la guerre, les trains sillonnaient sans relâche les routes vers Auschwitz, emportant 107 000 vies. Seuls 30 000 Juifs néerlandais survécurent – un taux d’extermination de 75 %, sans équivalent en Europe occidentale. Alors que les Alliés se rapprochaient en septembre 1944, il transféra les survivants à Theresienstadt, une façade de clémence masquant un massacre encore plus sanglant.

Le travail forcé était son autre fléau. Sous son régime, 530 000 civils néerlandais furent enrôlés de force, dont 250 000 furent déportés dans des usines allemandes pour y travailler comme esclaves, leurs corps brisés au service du Reich. Des camps comme Herzogenbusch (Vught), Amersfoort et le tristement célèbre camp d’Erika à Ommen devinrent des extensions de son État de terreur. L’« hiver de la faim » de 1944-1945 fit 20 000 victimes supplémentaires, sa politique de la terre brûlée ayant asphyxié les approvisionnements alimentaires. Toutefois, dans un rare moment de retenue, il négocia des ponts aériens alliés en avril 1945. Au total, le bilan des morts sous Seyss-Inquart s’élève à des centaines de milliers : Juifs gazés, ouvriers écrasés, otages tués et civils morts de faim. Il fut l’architecte de l’anéantissement des Pays-Bas, un ingénieur discret dont les édits faisaient écho à la stratégie polonaise de Frank, mais sur les dunes balayées par les vents des Pays-Bas.

Alors que le Troisième Reich s’effondrait, l’influence de Seyss-Inquart déclina. Dans le testament d’Hitler d’avril 1945, il fut nommé ministre des Affaires étrangères, un honneur dérisoire dans le délire qui régnait dans le bunker. Capturé par les forces britanniques à Hambourg le 5 mai 1945 – ironiquement par un rescapé juif allemand du Kindertransport –, il comparut devant le Tribunal militaire international de Nuremberg. Défendu par Gustav Steinbauer, il obtint un score impressionnant de 141 au test de QI, un résultat seulement dépassé par Hermann Göring parmi les accusés, preuve de l’intelligence qui alimentait ses actes maléfiques. Acquitté de complot, il fut reconnu coupable de tous les autres chefs d’accusation : crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Les juges fustigèrent son « règne de la terreur » aux Pays-Bas : les déportations, les exécutions, l’emprise implacable sur la nation.

Dans sa déclaration finale au procès, Seyss-Inquart feignit d’ignorer les atrocités, invoquant des scrupules moraux quant aux déportations de Juifs et les comparant aux expulsions d’Allemands par les Alliés après la guerre. « Ma conscience est tranquille », insista-t-il, affirmant avoir « amélioré » la situation aux Pays-Bas – un révisionnisme grotesque de la part de celui qui avait exterminé un peuple. À l’annonce de sa peine, il haussa les épaules avec fatalisme : « La pendaison… eh bien, vu les circonstances, je ne m’attendais à rien d’autre. C’est bien ainsi. » Il se reconvertit au catholicisme et demanda l’absolution à l’aumônier, le père Bruno Spitzl, mais le sang sur ses mains demeurait indélébile.

Cette nuit d’automne, la chambre d’exécution était un théâtre de châtiment. Un à un, les condamnés – Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl, Frank et Ribbentrop – s’effondrèrent, leurs corps oscillant comme des pendules de la justice. Göring, privé de la potence par suicide, gisait non loin de là, sans cérémonie. Seyss-Inquart, le dernier, s’avança en boitant, sa démarche chancelante contrastant avec la fermeté de ses convictions. Des gardes le soutinrent tandis qu’il prononçait son espoir de paix, récité par cœur, un écho creux dans une salle imprégnée des cris de millions de personnes. Puis, lorsque le levier fut actionné, jaillit le cri : « Je crois en l’Allemagne ! », une dernière affirmation rauque de la patrie qui avait engendré son monstre. Sa nuque se brisa à 2 h 45, le bruit sourd de la trappe marquant la fin du sinistre spectacle de Nuremberg.

Le corps de Seyss-Inquart fut incinéré au cimetière Ostfriedhof de Munich, ses cendres dispersées anonymement dans l’Isar, privant même l’impénitent d’une sépulture. Au-delà du verdict – non pas à La Haye, mais dans le tribunal bavarois qui redéfinit la justice –, sa fin révèle la banalité du mal bureaucratique. Il n’était ni un fanatique enragé comme Streicher, ni un idéologue comme Rosenberg ; il était le calculateur imperturbable, le maître du chaos, dont les tableurs condamnaient des âmes. Dans son cri de défi depuis l’échafaud, nous entendons non seulement le dernier souffle d’un homme, mais aussi l’illusion tenace du Reich. Et dans le silence qui suivit, le monde exhala un soupir de soulagement, jurant que cela ne se reproduirait plus jamais – bien que l’histoire, toujours vigilante, en sache plus.