Wie zwei Strafprozesse das Ende einer jahrhundertealten Praxis einleiteten**

Wenn man über die Rechtsgeschichte Frankreichs spricht, denkt man oft an die Guillotine in Verbindung mit dem 18. oder 19. Jahrhundert. Überraschenderweise blieb diese Form der Todesstrafe jedoch bis Ende der 1970er-Jahre in Gebrauch. Zwei Fälle – jener von Eugen Weidmann im Jahr 1939 und jener von Hamida Djandoubi im Jahr 1977 – spielten eine entscheidende Rolle für den Wandel der öffentlichen Meinung und die schrittweise Abschaffung dieser Praxis.

Dieser Artikel bietet eine historische und informative Perspektive und zeigt, wie gesellschaftliche Veränderungen und rechtliche Reformen zu diesem Wendepunkt führten.

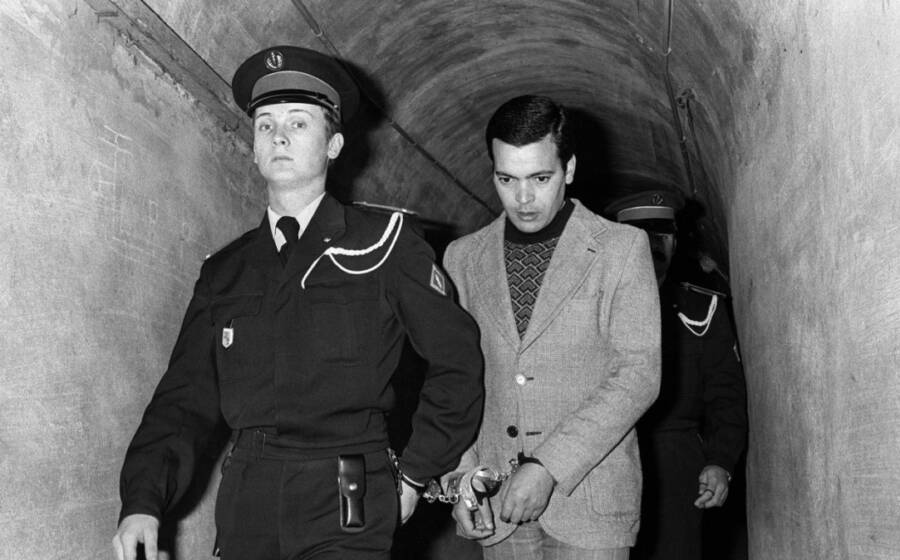

Der Fall Hamida Djandoubi (1977)

Hamida Djandoubi, ein tunesischer Einwanderer in Frankreich, wurde 1977 in einem schweren Strafverfahren verurteilt. Nach Ausschöpfung aller Rechtsmittel wurde seine Strafe am 10. September 1977 im Gefängnis Baumettes in Marseille vollstreckt.

Das Besondere an diesem Fall ist, dass er die letzte Anwendung der Guillotine in der französischen Geschichte markierte. In den späten 1970er-Jahren hatte sich sowohl die politische Haltung als auch die öffentliche Meinung zunehmend gegen die Todesstrafe gewandt. Der Fall Djandoubi fiel in eine Phase intensiver Debatten, die schließlich 1981 in der vollständigen Abschaffung der Todesstrafe mündeten.

Seine Hinrichtung beendete ein langes Kapitel der französischen Strafrechtsgeschichte und wurde zu einem zentralen Bezugspunkt für Diskussionen über Justiz, Menschenrechte und Reformen.

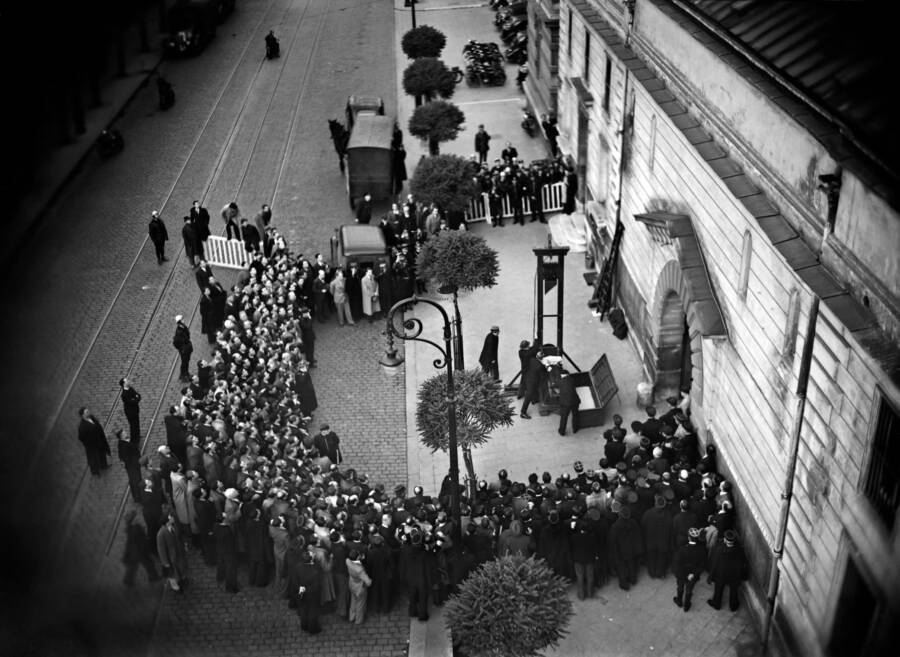

Der Fall Eugen Weidmann (1939)

Eugen Weidmann wurde Ende der 1930er-Jahre für mehrere in Frankreich begangene Verbrechen verurteilt. Am 17. Juni 1939 wurde die Strafe vor dem Gefängnis von Versailles vollstreckt.

Dieser Fall ist besonders bedeutend, weil er die letzte öffentliche Hinrichtung in Frankreich darstellt. Die große Menschenmenge und die ausgesprochen aufgewühlte Atmosphäre ließen die Regierung sofort reagieren: Präsident Albert Lebrun ordnete an, dass künftige Vollstreckungen nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden dürften.

Damit wurde Weidmann zur letzten Person, die in Frankreich öffentlich hingerichtet wurde – ein Ereignis, das die Diskussion über Ethik, Menschenwürde und die Rolle öffentlicher Spektakel im Justizsystem beschleunigte.

Wandel der öffentlichen Meinung und Abschaffung der Todesstrafe

Nach dem Fall Weidmann fanden Hinrichtungen ausschließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Todesstrafe zunehmend infrage gestellt:

-

Die Unterstützung für die Abschaffung wuchs stetig.

-

Menschenrechtsbewegungen forderten alternative Strafmodelle.

-

Die europäische Entwicklung favorisierte humanere Ansätze im Strafrecht.

Der entscheidende Moment kam 1981, als Justizminister Robert Badinter die vollständige Abschaffung der Todesstrafe vorantrieb – eine Reform, die unter Präsident François Mitterrand verabschiedet wurde.

Historisches Erbe

Heute werden die Fälle Weidmann und Djandoubi vor allem aufgrund ihrer juristischen und historischen Bedeutung analysiert:

-

Sie zeigen, wie stark die öffentliche Meinung die Strafjustiz beeinflusst.

-

Sie verdeutlichen die Weiterentwicklung ethischer Maßstäbe in Europa.

-

Sie markieren den Übergang Frankreichs zur vollständigen Abschaffung der Todesstrafe.

Museen, Universitäten und rechtsgeschichtliche Studien befassen sich weiterhin mit diesen Fällen, um die Entwicklungen des Justizsystems und den Schutz der Menschenwürde zu verstehen.

Fazit

Die letzten Guillotinen-Fälle Frankreichs stehen nicht nur für zwei Strafprozesse – sie symbolisieren den tiefgreifenden Wandel eines Landes in seinem Verständnis von Gerechtigkeit und Menschenrechten. Die Auseinandersetzung mit diesen Ereignissen hilft zu begreifen, wie sich Rechtssysteme weiterentwickeln und wie gesellschaftliche Werte die Gesetze prägen, die unser Leben bestimmen.