Im düsteren Herbst 1941, als die Nazi-Kriegsmaschinerie durch die Sowjetunion wütete, wurde die besetzte Stadt Minsk zum Schauplatz eines der ersten öffentlichen Terrorspektakel, das den Widerstand brechen sollte. Am 26. Oktober wurden drei Personen – zwei Männer und eine junge Frau – durch die Straßen geführt, ihre Hälse beschwert mit Plakaten, auf denen in Deutsch und Russisch eine Lüge stand: „Wir sind Partisanen, die auf deutsche Truppen geschossen haben.“ Die Frau, kaum 17 Jahre alt, war Mascha Bruskina, eine jüdische Krankenschwester, deren stiller Widerstand sie bereits als Bedrohung gebrandmarkt hatte. Was die Nazis als Warnung an die Bevölkerung gedacht hatten, wurde stattdessen zur Legende: eine Geschichte von unerschütterlichem Mut, die im Holocaust, den Nürnberger Prozessen und in modernen Gedenkstätten widerhallt. Dies ist die Geschichte des Minsker Hinrichtungsprozesses, in dem eine junge Heldin Brutalität in ein bleibendes Symbol des Widerstands verwandelte.

Eine in der Revolution geschmiedete Jugend

Maria Borisowna Bruskina – allen bekannt als Mascha – wurde am 31. Juli 1924 in Minsk, dem Herzen des sowjetischen Belarus, geboren. Aufgewachsen in einer jüdischen Familie bei ihrer Mutter Lucia Moissejewna Bugakowa, einer leitenden Redakteurin des Belarussischen Staatsverlags, wurde Mascha von klein auf von den Idealen der bolschewistischen Revolution geprägt. Als begeisterte Leserin und Einser-Schülerin war sie ein stolzes Mitglied des Komsomol und der Wladimir-Lenin-Pionierorganisation und verkörperte den kommunistischen Eifer ihrer Generation. Bereits 1938, mit nur 14 Jahren, wurde sie in der Zeitung „Pionier von Belarus“ als vorbildliche Achtklässlerin porträtiert, deren Gesicht die Verheißung einer strahlenden sozialistischen Zukunft verhieß.

Nach ihrem Abschluss an der Minsker Mittelschule Nr. 28 im Juni 1941 brach Mashas Welt wenige Wochen später mit dem Unternehmen Barbarossa zusammen. Der Einmarsch der Nazis in Belarus verwandelte die Stadt in einen Hexenkessel der Besatzung und Ghettoisierung. Die jüdische Bevölkerung von Minsk, darunter auch Mashas Familie, wurde ins Minsker Ghetto getrieben – ein Vorbote der Vernichtung. Doch inmitten des Chaos weigerte sich Mascha, sich in die Opferrolle zu begeben. Sie meldete sich freiwillig als Krankenschwester in einem provisorischen Krankenhaus des Polytechnischen Instituts Minsk und kümmerte sich um verwundete Rotarmisten, die beim Rückzug zurückgeblieben waren.

Hier, in den sterilen, von Hakenkreuzen überschatteten Krankensälen, begann Maschas geheimes Leben. Als pflichtbewusste Pflegerin getarnt, schmuggelte sie Zivilkleidung und gefälschte Ausweispapiere zu sowjetischen Gefangenen und verwundeten Kämpfern und ermöglichte ihnen so die Flucht vor dem sicheren Tod oder der Deportation in Arbeitslager. Sie koordinierte sich mit einem lokalen Untergrundnetzwerk von Kommunisten und Partisanen und überbrachte Nachrichten und Vorräte direkt vor den Augen der deutschen Wachen und ihrer litauischen Kollaborateure. Maschas Jugend und ihre unauffällige Rolle als Krankenschwester machten sie zu einer idealen Agentin – sie verschmolz nahtlos mit dem zivilen Leben im besetzten Gebiet, ähnlich wie ihre Zeitgenossin Sina Portnowa, die jugendliche Köchin, die zur Partisanin wurde und ein Jahr später in Belarus hingerichtet wurde. Beide Mädchen, kaum dem Kindesalter entwachsen, agierten in alltäglicher Verkleidung und schürten gleichzeitig den sowjetischen Widerstand. Ihre Hinrichtungen bilden den grausamen Schlusspunkt unter die Opfer einer ganzen Generation.

Verrat und der Schatten der Gestapo

Maschas Glück währte nicht lange: Am 14. Oktober 1941, nur drei Monate nach Beginn der Besatzung, war sie am Boden zerstört. Verraten von dem gefangengenommenen Rotarmisten Boris Michailowitsch Rudsjanko – der später am Massenmord an den Juden von Minsk beteiligt sein sollte – wurde sie zusammen mit elf anderen Untergrundkämpfern von der 707. Infanteriedivision der Wehrmacht und litauischen Hilfstruppen des 2. Schutzmannschaft-Bataillons unter dem Kommando des berüchtigten Majors Antanas Impulevičius verhaftet. In ein Gestapo-Gefängnis verschleppt, erlitt Mascha tagelange grausame Folter: Schläge, Hunger und psychische Qualen, die ihren Willen brechen und ihre Namen herauspressen sollten. Doch das Mädchen, das als Kind marxistische Texte auswendig gelernt hatte, blieb standhaft. Sie verriet nichts; ihr Schweigen war ein letzter Akt der Treue zur Sache.

Am 20. Oktober schmuggelte Mascha aus ihrer Zelle einen ergreifenden Brief an ihre Mutter im Ghetto – ein zerbrechlicher Funke Menschlichkeit inmitten des Grauens: „Ich bin voller Sorge, dass ich dir so große Sorgen bereitet habe. Mach dir keine Sorgen. Mir ist nichts Schlimmes passiert. Ich verspreche dir, dass du wegen mir keine weiteren Unannehmlichkeiten haben wirst. Wenn du kannst, schick mir bitte mein Kleid, meine grüne Bluse und meine weißen Socken. Ich möchte anständig gekleidet sein, wenn ich von hier weggehe.“ Die Worte, geschrieben mit der kindlichen Sorge um Äußerlichkeiten, verbargen die Gewissheit des Todes. Es war ihre letzte Nachricht, ein Zeugnis ihrer Fassung, selbst als der Galgen immer näher rückte.

Das öffentliche Spektakel: Trotz angesichts des Stricks

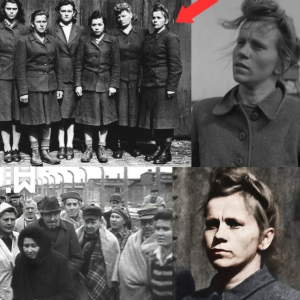

Die Nazis, die nach den ersten Partisanengefechten Angst und Schrecken verbreiten wollten, wählten Mascha und zwei ihrer Kameraden für eine öffentliche Hinrichtung aus – die erste ihrer Art im besetzten sowjetischen Gebiet. Ihre Mitverurteilten waren der 16-jährige Wolodja Schtscherbatsewitsch, ebenfalls Komsomol-Mitglied, und Kirill Iwanowitsch Trus, ein kampferprobter Veteran des Ersten Weltkriegs, der sich dem Widerstand angeschlossen hatte. Am 26. Oktober wurden sie wie Verbrecher in einem mittelalterlichen Moralspiel durch die Straßen von Minsk geführt, Schilder um den Hals, die ihre „Schuld“ als Partisanen verkündeten, weil sie es gewagt hatten, auf deutsche Truppen zu schießen. Für Mascha war diese Bezeichnung eine grausame Verleumdung; sie hatte nie eine Waffe in der Hand gehabt, ihre Waffen waren Faden, Tinte und ihr unerschütterlicher Wille.

Der Trauerzug endete vor den Toren der Kristall-Hefebrauerei in der Oktjabrskaja-Straße (heute eine Gedenkstätte). Eine Menge erzwungener Zuschauer – Arbeiter, Ghettobewohner und Kollaborateure – beobachtete, wie die drei Frauen auf Hockern unter hastig errichteten Galgen platziert wurden. Der Augenzeuge Pjotr Pawlowitsch Borissenko erinnerte sich später an den Moment, der Maschas Legende begründete: „Als sie sie auf den Hocker setzten, wandte das Mädchen ihr Gesicht dem Zaun zu. Die Henker wollten, dass sie mit dem Gesicht zur Menge stand, aber sie drehte sich weg, und das war’s. Egal wie sehr sie sie auch drängten und versuchten, sie umzudrehen, sie blieb mit dem Rücken zur Menge stehen. Erst dann traten sie ihr den Hocker unter den Füßen weg.“

Mit dieser einfachen Wendung vereitelte Mascha die inszenierte Unterwerfung der Nazis. Drei Tage lang hing ihr Körper als groteske Mahnung, bis am 28. Oktober zwei jüdische Gefangene gezwungen wurden, ihn abzunehmen und auf einem Lastwagen abzutransportieren. Am selben Tag ereilte zehn weitere Widerstandskämpfer, darunter Wolodjas Mutter Olga, in der Nähe dasselbe Schicksal – eine Kette von Hinrichtungen, die in der ganzen Stadt widerhallen sollte.

Vom „unbekannten Mädchen“ zur ewigen Heldin

Die von deutschen Soldaten als Propagandatrophäen aufgenommenen Fotos der Hinrichtung hatten eine verheerende Wirkung. Sie wurden außer Landes geschmuggelt und aufbewahrt und dienten bei den Nürnberger Prozessen als belastendes Beweismaterial, das die Barbarei der Nazis der Weltöffentlichkeit enthüllte. Doch in der Sowjetunion geriet Maschas Geschichte jahrzehntelang in Vergessenheit. In offiziellen Darstellungen wurde sie lediglich als „das unbekannte Mädchen“ bezeichnet, und ihre jüdische Herkunft trug vermutlich zu antisemitischen Vernachlässigungen durch die Nachkriegsbehörden bei. Erst in den 1960er Jahren, dank des unermüdlichen journalistischen Einsatzes von Persönlichkeiten wie Wladimir Friedin und Lew Kotljar, wurde ihre Identität vollständig wiederhergestellt. 1970 wurde sie posthum zur Heldin der Sowjetunion ernannt, und am Hinrichtungsort wurde eine Gedenktafel errichtet, die 2009 aktualisiert wurde, um ihren Namen namentlich zu ehren.

Maschas Legende lebt bis heute weltweit fort. In HaKfar HaYarok, Israel, steht ein Denkmal, und eine Straße in Jerusalem trägt ihren Namen. Dokumentationen, Bücher und Artikel – von den Archiven des US Holocaust Memorial Museums bis hin zu aktuellen YouTube-Videos – halten ihr Andenken lebendig. Wie Zina Portnova, deren Geschichte jugendlichen Widerstands mit einer öffentlichen Hinrichtung endete, verkörpert Mascha die stille Wildheit derer, die nicht mit Kugeln, sondern mit geliehenen Hemden und gestohlenen Stunden kämpften. Der Minsker Hinrichtungsprozess sollte zum Schweigen bringen; stattdessen verstärkte er eine Stimme, die noch immer überall Tyrannen trotzig entgegentritt.

Mit den Worten einer Überlebenden, die sie kannte: Mascha starb nicht einfach – sie wählte ihren Weg in die Ewigkeit, dem Schrecken den Rücken zugewandt, den Blick auf die Freiheit gerichtet. Ihre Legende ist kein Mythos; sie ist die unumstößliche Wahrheit einer 17-Jährigen, die Monster erzittern ließ.