Avertissement : Cet article aborde des persécutions historiques, notamment l’emprisonnement et les interventions médicales forcées, et peut être difficile à lire. Il vise à sensibiliser aux violations des droits humains et à leur contexte historique.

Sous le régime nazi (1933-1945), les hommes homosexuels furent victimes de persécutions sévères en vertu de l’article 175 du code pénal allemand, qui criminalisait l’homosexualité masculine depuis 1871. Malgré l’essor de la communauté homosexuelle dans la République de Weimar, les nazis intensifièrent la répression, ciblant les hommes homosexuels comme une menace pour leur idéologie de pureté « aryenne » et les structures familiales traditionnelles. Environ 100 000 hommes furent arrêtés et plus de 53 000 condamnés. Nombre d’entre eux furent envoyés dans des camps de concentration où ils subirent des sévices extrêmes. Cette analyse, fondée sur des sources telles que le Musée mémorial de l’Holocauste des États-Unis et des témoignages de survivants, examine la campagne nazie contre les hommes homosexuels, ses mécanismes et son impact, et contribue au débat sur les droits humains et les dangers de la discrimination.

Contexte pré-nazi et libéralisation de Weimar

Au milieu et à la fin du XIXe siècle, l’Allemagne a vu l’émergence de communautés homosexuelles naissantes, notamment dans les zones urbaines. La République de Weimar (1918-1933) offrait une relative ouverture, avec des militants comme Magnus Hirschfeld qui œuvraient pour l’abrogation du paragraphe 175, interdisant les relations homosexuelles entre hommes. Les bars et les lieux culturels gays se sont multipliés, malgré la persistance des risques juridiques.

Le parti nazi, en pleine ascension dans les années 1920, s’opposait à la dépénalisation, considérant l’homosexualité comme une déviance qui sapait ses idéaux raciaux et familiaux. Pourtant, des figures comme Ernst Röhm, chef de la SA et ouvertement homosexuel, existaient au sein du parti, engendrant des contradictions idéologiques.

Prise de pouvoir nazie et premières répressions

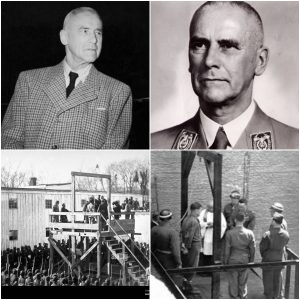

Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler devint chancelier et les nazis entreprirent de démanteler les réseaux homosexuels de Weimar. Fin 1933, sous l’autorité d’Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, adjoint de la police politique bavaroise, ordonna l’établissement de « listes roses » pour identifier les homosexuels dans les grandes villes. Ces listes facilitèrent les descentes de police dans les bars gays et les arrestations massives de 1934, visant des hommes étrangers à la vie politique.

La Gestapo, en tant que police politique, détenait des suspects sans procès. Les tribunaux ont instauré la castration obligatoire pour certains délinquants en 1933, exigeant initialement leur consentement. Les hommes condamnés en vertu de l’article 175 pouvaient obtenir une libération anticipée en se portant volontaires pour la castration, comme le fit Friedrich-Paul von Groszheim, arrêté en 1934.

Escalade de la persécution (1934-1936)

Trois événements majeurs ont intensifié la campagne :

Purge de Röhm (juin-juillet 1934) : L’assassinat d’Ernst Röhm et des dirigeants de la SA pendant la Nuit des Longs Couteaux a été en partie justifié par la propagande nazie citant l’homosexualité de Röhm, la présentant comme une corruption morale.

Révision du paragraphe 175 (juin 1935) : La loi a été élargie pour criminaliser un plus large éventail d’actes homosexuels, abaissant le seuil de preuve et augmentant les peines.

Bureau central du Reich (1936) : Himmler a créé le Bureau central du Reich pour la lutte contre l’homosexualité et l’avortement, centralisant les efforts visant à réprimer les deux comme des menaces pour la croissance démographique.

Entre 1935 et 1936, les descentes de police dans les lieux de rencontre homosexuels s’intensifièrent, suite aux dénonciations de voisins, de collègues ou de membres de la famille. L’historien Robert Moeller souligne que le régime instrumentalisait la peur pour isoler les hommes homosexuels.

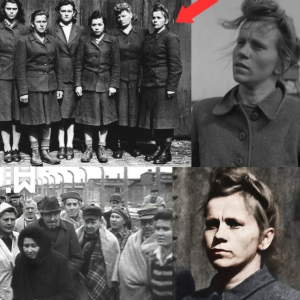

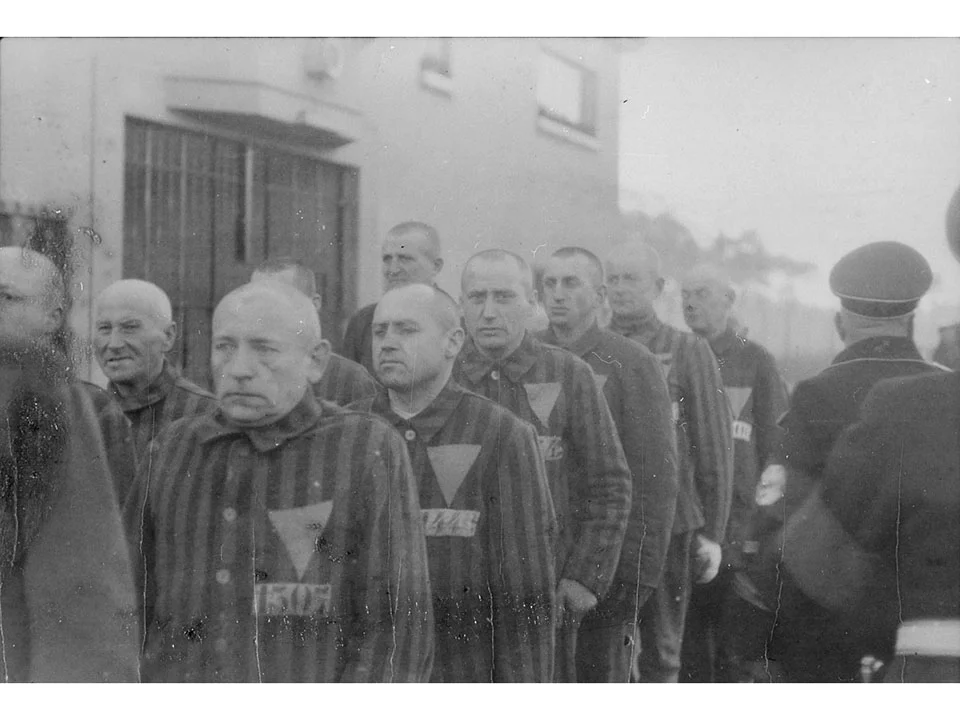

Camps de concentration et triangles roses

Les homosexuels condamnés en vertu du paragraphe 175 étaient envoyés dans des camps comme Dachau, Sachsenhausen et Buchenwald, où ils étaient identifiés par un triangle rose. Entre 5 000 et 15 000 d’entre eux y furent emprisonnés et subirent des traitements brutaux. Des témoignages de survivants, comme celui de Josef Kohout, arrêté en mars 1939 après l’interception de sa carte de Noël à un amant, décrivent des sévices sadiques infligés par des gardes SS, notamment des passages à tabac et des meurtres lors de « jeux ».

À partir de novembre 1942, les commandants de camp pouvaient ordonner des castrations forcées sur les prisonniers désignés par le triangle rose, souvent sans leur consentement. Kohout, âgé de 24 ans lors de son arrestation, a subi ces conditions. Les historiens estiment à 100 000 le nombre d’arrestations effectuées en vertu du paragraphe 175, et à plus de 53 000 le nombre de condamnations, ce qui témoigne de l’ampleur de cette campagne.

Héritage et défis de l’après-guerre

Après la capitulation de l’Allemagne en mai 1945, de nombreux survivants homosexuels ont continué à subir une stigmatisation. Le paragraphe 175 est resté en vigueur en Allemagne de l’Ouest jusqu’en 1969, et les condamnations n’ont été annulées que dans les années 1990. Des victimes comme Kohout n’ont reçu aucune réparation avant des réformes tardives, et l’Allemagne a présenté des excuses officielles en 2002.

La persécution a décimé les communautés homosexuelles, anéantissant les acquis culturels de la République de Weimar. Des monuments commémoratifs, comme le Monument aux victimes homosexuelles de Berlin, et les témoignages des survivants préservent leur histoire.

La persécution nazie des homosexuels, en vertu du paragraphe 175, fut une tentative systématique d’effacer un groupe marginalisé, causant des milliers de morts et de pertes de moyens de subsistance. Pour les passionnés d’histoire, ce pan de l’histoire souligne la fragilité des droits humains et les dangers des idéologies discriminatoires. En étudiant des sources comme le Mémorial national américain pour l’histoire et la mémoire collective (USHMM), nous rendons hommage aux survivants tels que Josef Kohout et plaidons pour l’inclusion, encourageant le dialogue afin de prévenir de telles atrocités.