Inhaltswarnung : Dieser Artikel behandelt historische Ereignisse im Zusammenhang mit Verschwörungen, Inhaftierungen und Hinrichtungen während des Zweiten Weltkriegs und kann verstörend wirken. Er soll über den inneren Widerstand gegen den Nationalsozialismus und die Bedeutung von Zivilcourage aufklären und zur Reflexion über Menschenrechte und die Gefahren des Totalitarismus anregen.

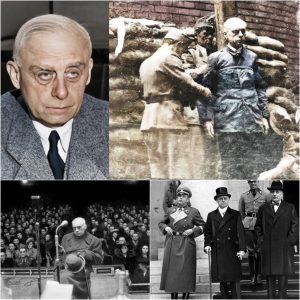

Wilhelm Canaris (1887–1945), Chef der Abwehr (des deutschen Militärgeheimdienstes) von 1935 bis 1944, war Marineoffizier und ein heimlicher Gegner des NS-Regimes. Trotz seiner Loyalität zu Deutschland unterstützte Canaris Widerstandsaktionen, darunter das Bombenattentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Nach dem gescheiterten Attentat wurde er verhaftet, vor dem Volksgerichtshof angeklagt und am 9. April 1945 hingerichtet. Nackt mit Klavierdraht im Konzentrationslager Flossenbürg erhängt, symbolisierte sein Tod die Paranoia des Regimes. Diese Analyse, basierend auf verifizierten Quellen wie Wikipedia und Biografien wie „Canaris“ von Basil Davidson, bietet einen objektiven Überblick über Canaris’ Leben, seine Rolle in der Abwehr, seine Widerstandsaktivitäten und seine Hinrichtung und regt die Diskussion über ethische Dilemmata im Krieg und den Wert des individuellen Gewissens an.

Frühes Leben und Marinekarriere

Wilhelm Canaris wurde am 1. Januar 1887 in Aplerbeck (heute Dortmund) in eine bürgerliche Familie geboren. 1905 trat er in die Kaiserliche Marine ein und diente im Ersten Weltkrieg (1914–1918) auf Kreuzern und U-Booten. Nach der Skagerrakschlacht 1916 geriet er in Gefangenschaft, konnte jedoch aus einem Kriegsgefangenenlager fliehen und bewies dabei seinen Einfallsreichtum.

In der Weimarer Republik (1918–1933) stieg Canaris in der Reichsmarine auf und befehligte U-Boote und Geheimdienstoperationen. 1935, als Hitler seine Macht festigte, wurde er Chef der Abwehr und trat die Nachfolge von Conrad Patzig an. Die Abwehr sammelte Auslandsinformationen, geriet aber in Konflikt mit dem SD (Sicherheitsdienst der SS) unter Reinhard Heydrich.

Canaris, ein gläubiger Katholik, hegte schon früh Zweifel am Nationalsozialismus und betrachtete ihn als moralisch verwerflich.

Die Abwehr und interne Konflikte

Als Chef der Abwehr unterstand Canaris dem Oberkommando, geriet aber in Konflikt mit Heinrich Himmler und Heydrich, die die Geheimdienstinformationen unter SS-Kontrolle bringen wollten. 1937 organisierte Canaris eine Führung durch Sachsenhausen für Abwehroffiziere und Wehrmachtsführer, die von Theodor Eicke ausgerichtet wurde. Die Gäste wurden Zeugen von Auspeitschungen und Folterungen, mit denen Canaris die Unmenschlichkeit der Nazis anprangern wollte. Der Besucher Friedrich Wilhelm Heinz erinnerte sich an Canaris’ Absicht, die Teilnehmer zu schockieren.

1937 vertraute Canaris seinen Mitarbeitern an: „Von oben bis unten waren sie alle Verbrecher, die Deutschland ruinierten.“ Auf die Frage, warum er im Amt blieb, antwortete er: „Es ist mein Schicksal geworden. Wenn ich gehe, kommt Heydrich, und dann ist alles verloren. Ich muss mich opfern.“

Die Blomberg-Fritsch-Affäre und die Machtkonsolidierung

Die Nationalsozialisten manövrierten, um die Kontrolle über das Militär zu erlangen. Im Januar 1938 trat Verteidigungsminister Werner von Blomberg zurück, nachdem seine Ehe mit einer ehemaligen Prostituierten bekannt geworden war, was Zweifel an seinem Urteilsvermögen aufkommen ließ. Gleichzeitig wurde Oberbefehlshaber des Heeres, Werner von Fritsch, fälschlicherweise der Homosexualität beschuldigt, was im Februar 1938 zu seinem Rücktritt zwang.

Canaris und Offiziere bewiesen Fritschs Unschuld, doch die Affäre ermöglichte es Hitler, das Kommando als Oberbefehlshaber zu übernehmen. Dies festigte die militärische Macht, entmachtete Traditionalisten wie Canaris und stärkte die nationalsozialistische Herrschaft.

Widerstand und die Verschwörung vom 20. Juli

Canaris’ Abwehr wurde zu einem Zufluchtsort für Anti-Nazis, die Geheimdienstinformationen an die Alliierten weitergaben und Fluchtnetzwerke unterstützten. Er befürwortete den Kreisauer Kreis und die Operation Walküre, Notfallpläne für eine Regierung nach Hitler.

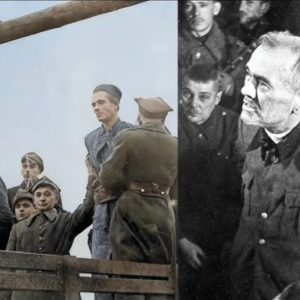

Das Bombenattentat vom 20. Juli 1944 unter der Führung von Claus von Stauffenberg hatte die Ermordung Hitlers zum Ziel. Canaris’ Stellvertreter Hans Oster spielte eine zentrale Rolle. Das Attentat scheiterte und führte zu Massenverhaftungen. Canaris wurde am 23. Juli 1944 in Flossenbürg festgenommen.

Prozess und Hinrichtung

Am 7. August 1944 wurde Canaris vor dem Volksgerichtshof unter Vorsitz von Roland Freisler wegen Hochverrats angeklagt. Beweismaterial aus Abwehrakten, die von der Gestapo beschlagnahmt worden waren, belastete ihn in Bezug auf Aktivitäten gegen die Nationalsozialisten. Freisler brandmarkte ihn als „Verräter am Vaterland“.

Canaris wurde zum Tode verurteilt und am 9. April 1945 in Flossenbürg hingerichtet, als einer von 5.000 Menschen, die nach dem Attentat gehängt wurden. Nackt und mit Klavierdraht an einem Fleischerhaken aufgehängt, war sein Tod qualvoll, und seine Mitverschwörer mussten mitansehen. Berichten zufolge betete er ruhig, seine letzten Worte gingen im Chaos unter.

Vermächtnis und Reflexion

Canaris’ Doppelleben – loyaler Offizier und heimlicher Widerstandskämpfer – verkörpert moralische Komplexität. Nach dem Krieg wurde seine Rolle kontrovers diskutiert; manche sahen in ihm einen Patrioten, andere einen Opportunisten. Freigegebene Akten bestätigten seine Hilfe für Juden und Polen, wofür ihm Israel 2007 den Orden „Gerechter unter den Völkern“ verlieh.

Historiker wie Ian Kershaw sehen in ihm eine tragische Figur, deren Opfer die Risiken des Widerstands verdeutlicht.

Wilhelm Canaris’ Weg vom Marinehelden zum Abwehrchef und schließlich zum Opfer eines Attentats am 9. April 1945 verdeutlicht die Gefahren des Widerstands im Inneren. Sein Kampf gegen den Nationalsozialismus, von Führungen in Sachsenhausen bis hin zum Attentat vom 1. Juli, rettete trotz moralischer Kompromisse Leben. Für Geschichtsinteressierte regt Canaris’ Geschichte zum Nachdenken über das Gewissen in der Tyrannei, die Menschenrechte und die Gefahren der Diskriminierung an. Verifizierte Quellen wie Wikipedia gewährleisten ein korrektes Andenken und motivieren dazu, Widerstandskämpfer zu ehren und Autoritarismus zu verhindern.